Borny

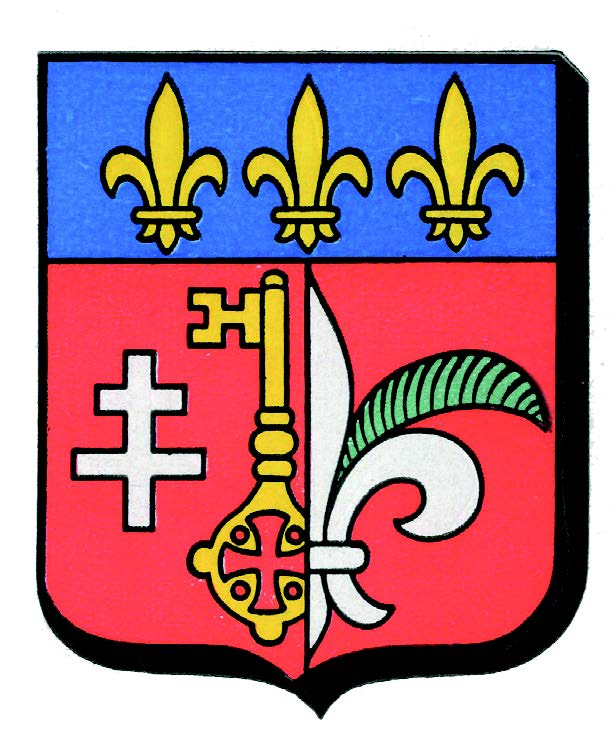

"Mi-partie de gueules à deux chefs d’or en pal, accostées d’une croix de lorraine d’argent, et de gueules à fleur de lys d’argent d’où naît une palme de sinople — au chef d’azur à trois fleurs de lys d’or"

Les armes de Borny reprennent celles des abbayes de Saint-Pierre-aux-Nonnains et de Saint-Vincent de Metz qui se partageaient le village dès le Xe s. Les trois fleurs de lys sur fond bleu rappellent la concession de Louis XIII en 1631.

Voir l'histoire de Borny

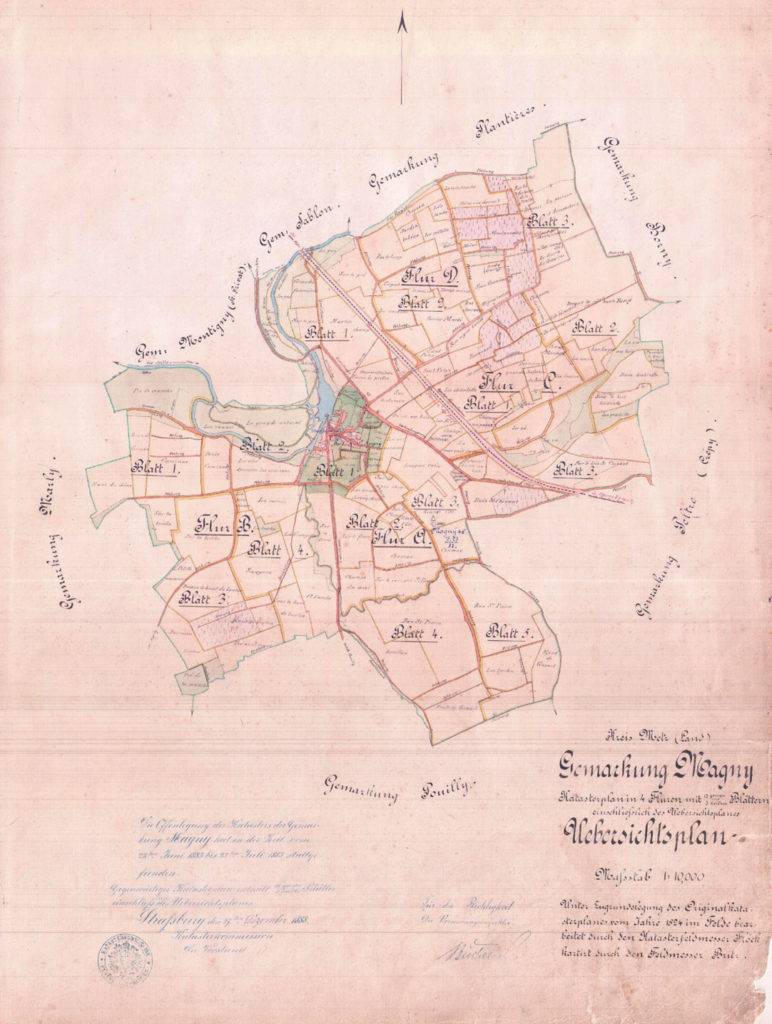

Magny

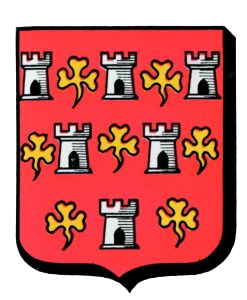

« De gueules à six tours d’argent, trois, deux, une, accostées de sept trèfles d’or, deux, trois, deux »

Armes des anciens seigneurs de Magny au Moyen Âge.

Voir l'histoire de Magny

Vallières

« D’argent à la bande de gueules chargée de trois tours d’or »

Armes de la famille de Faulquenel, des paraiges messins, qui a donné son nom à l’un des quatre anciens bans de Vallières.

Voir l'histoire de Vallières

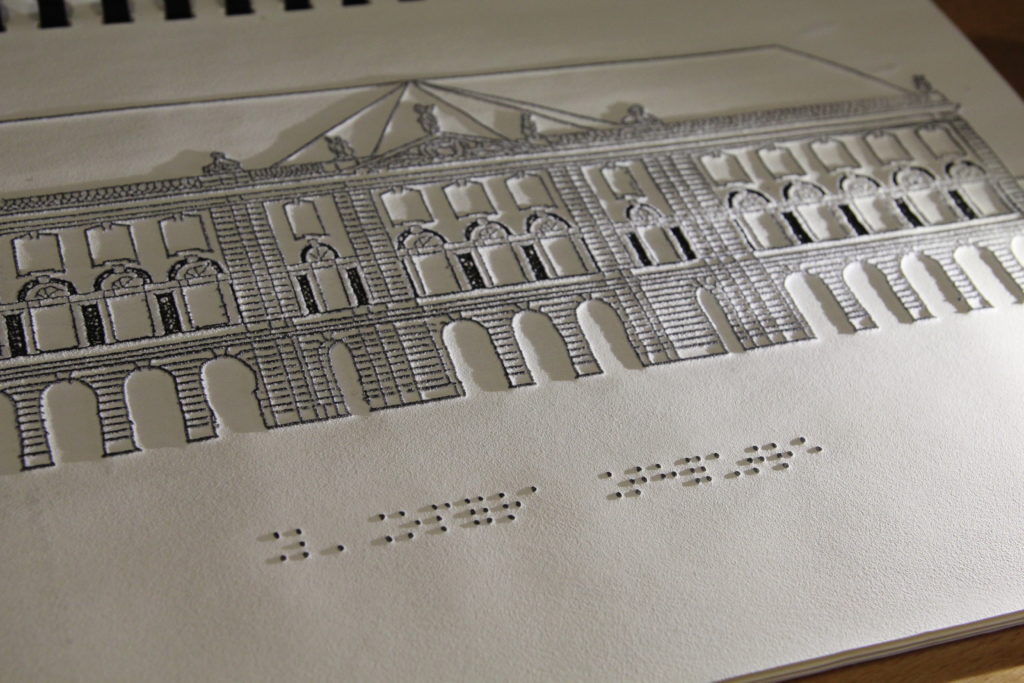

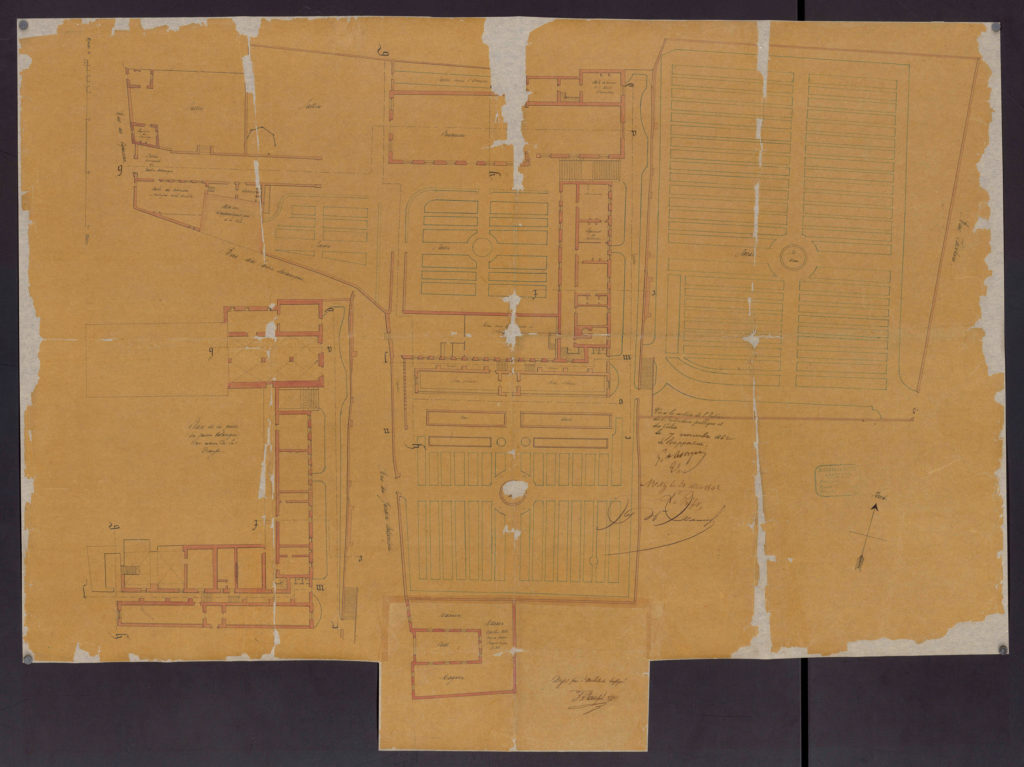

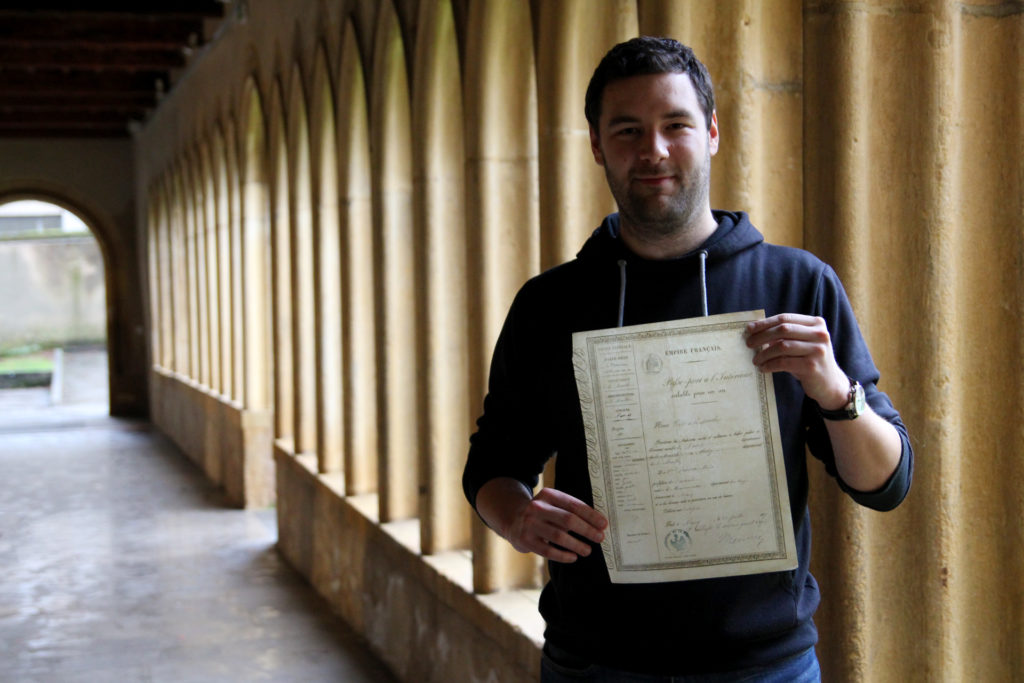

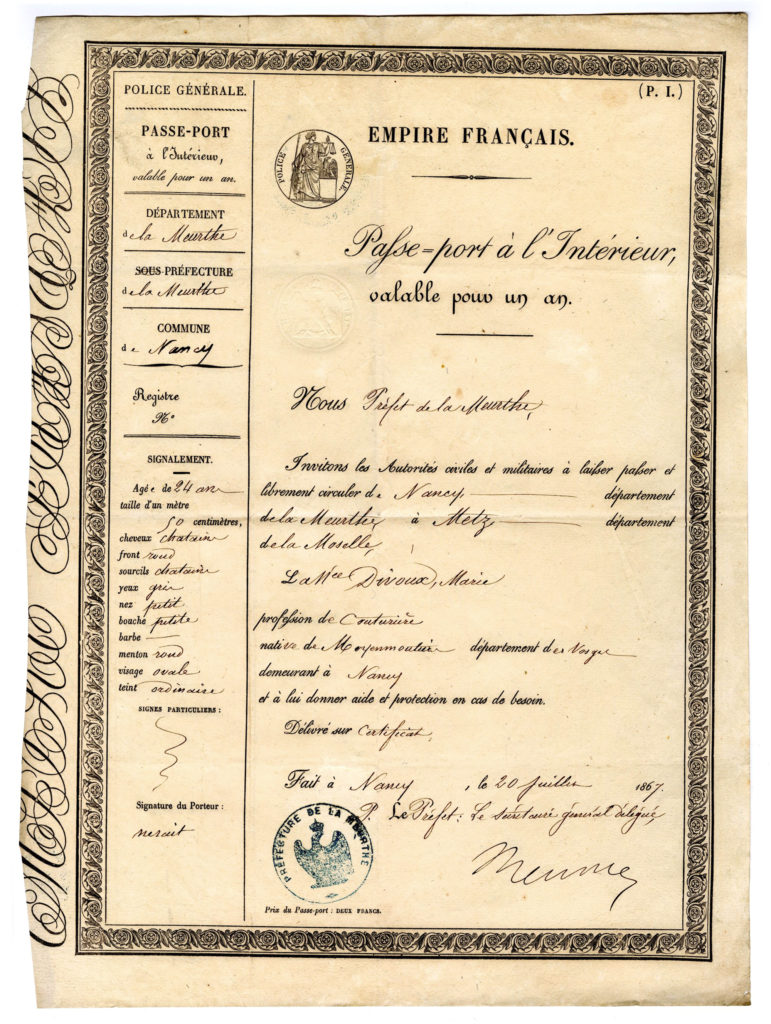

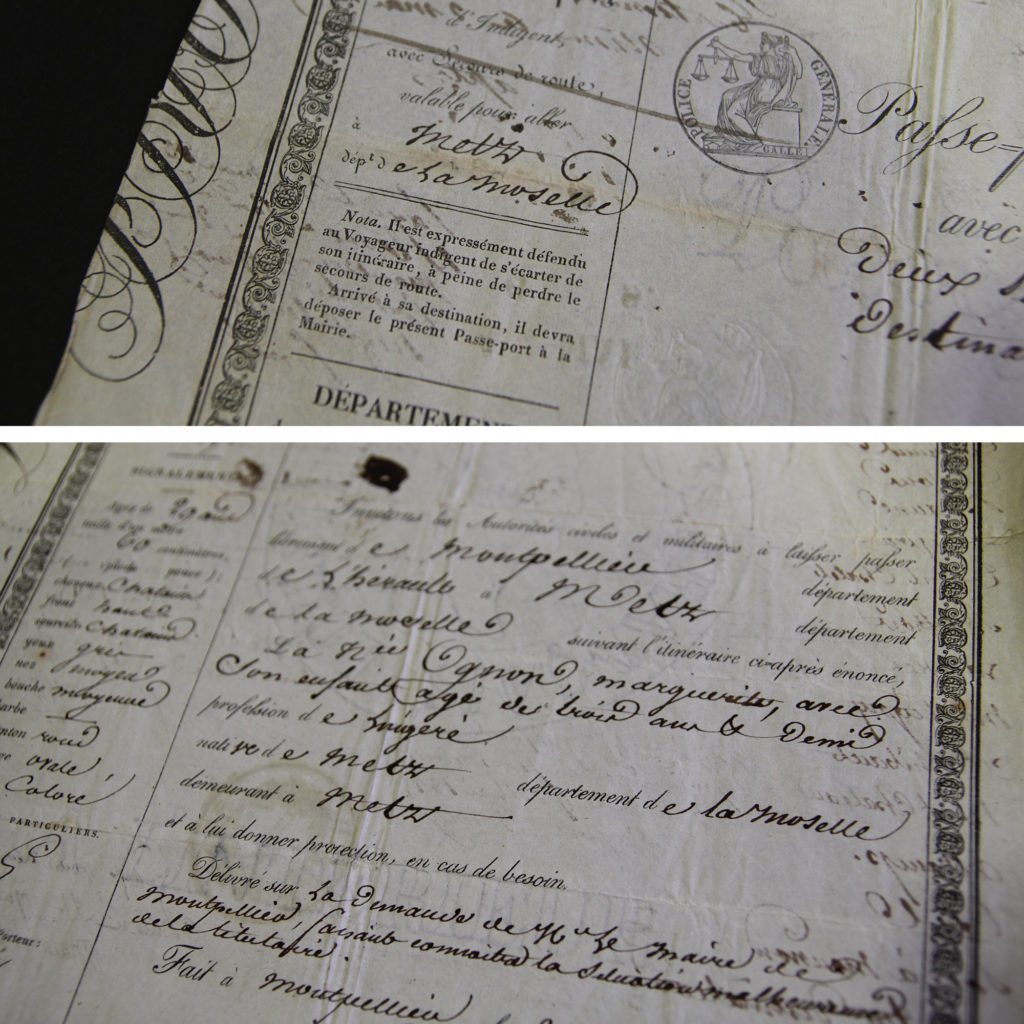

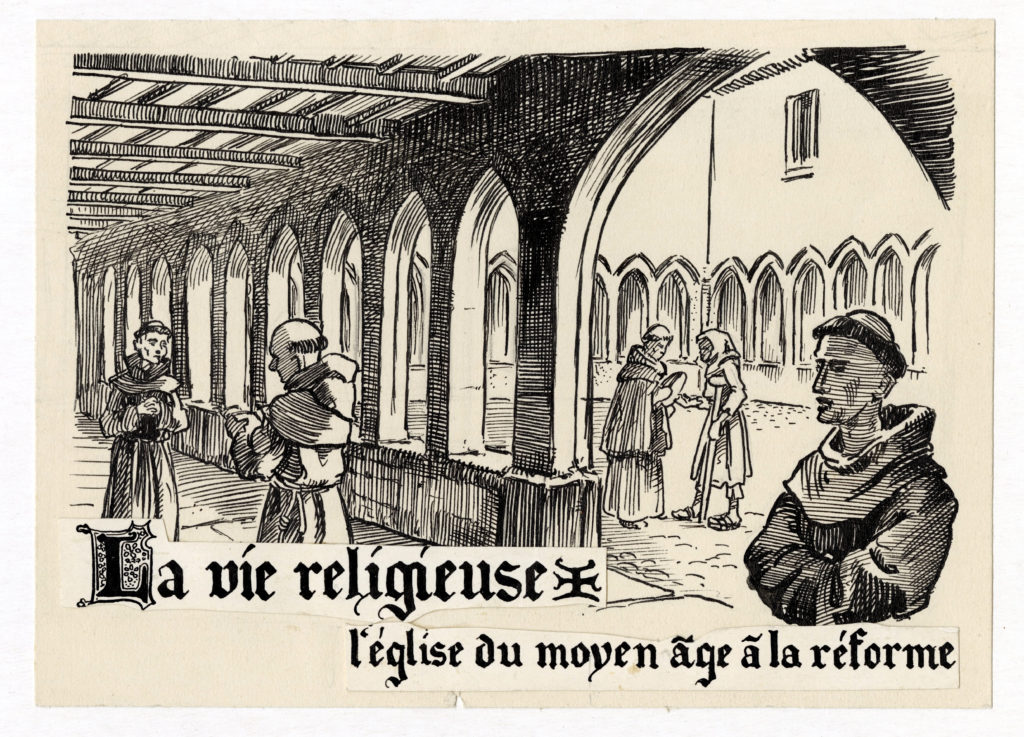

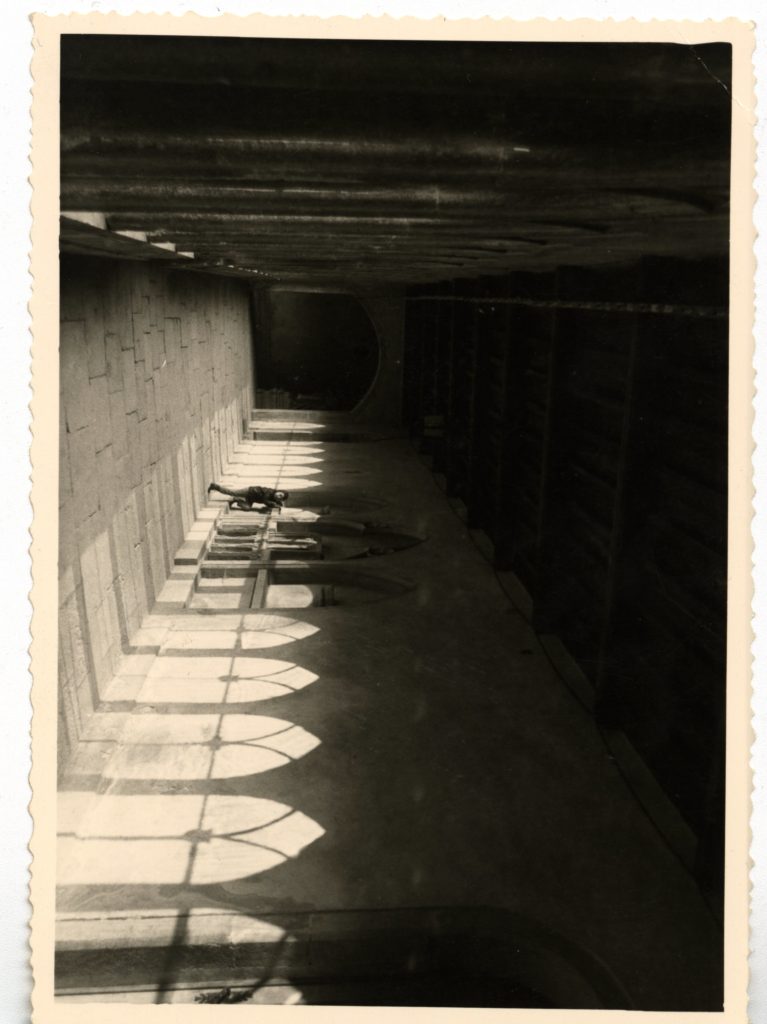

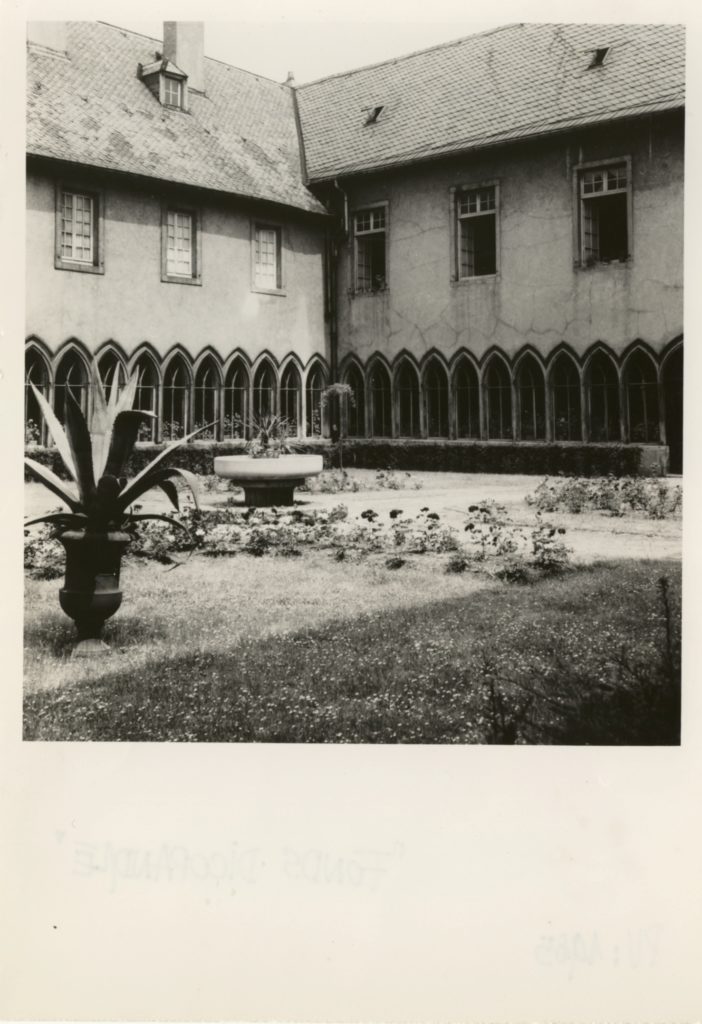

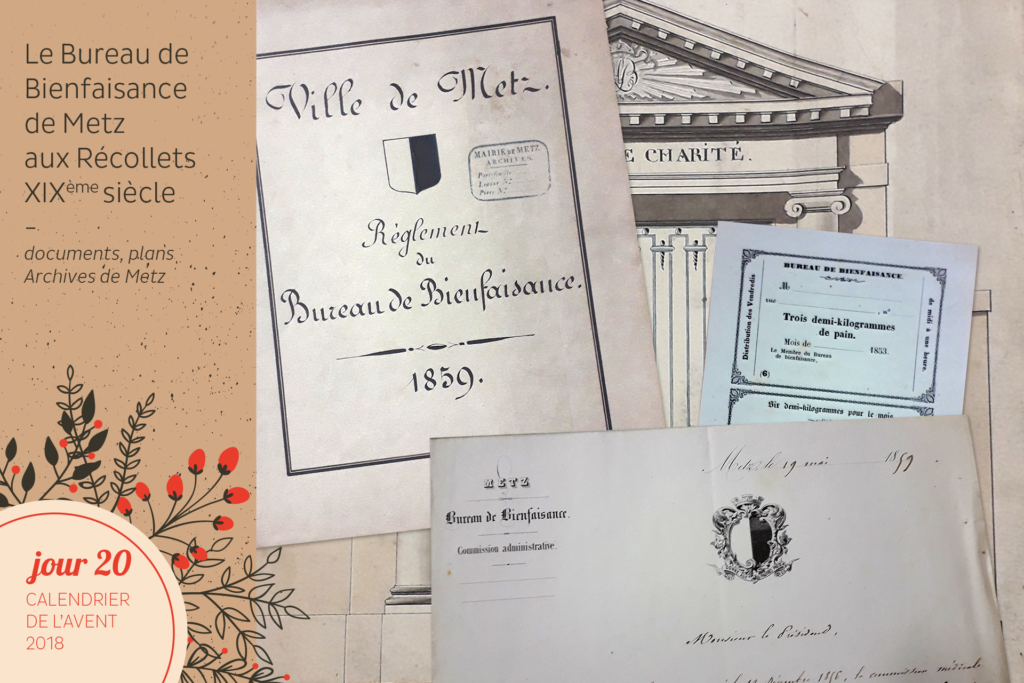

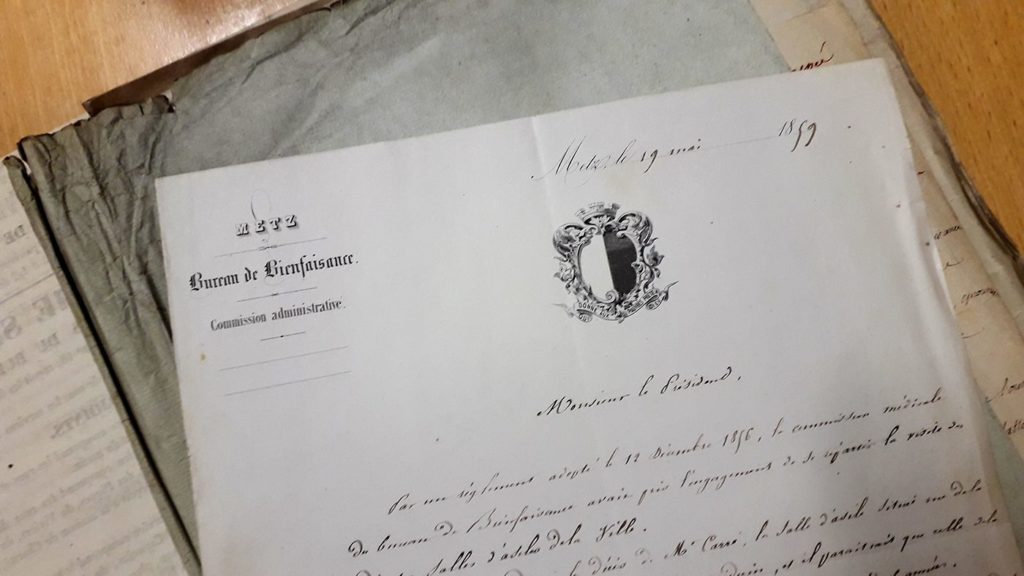

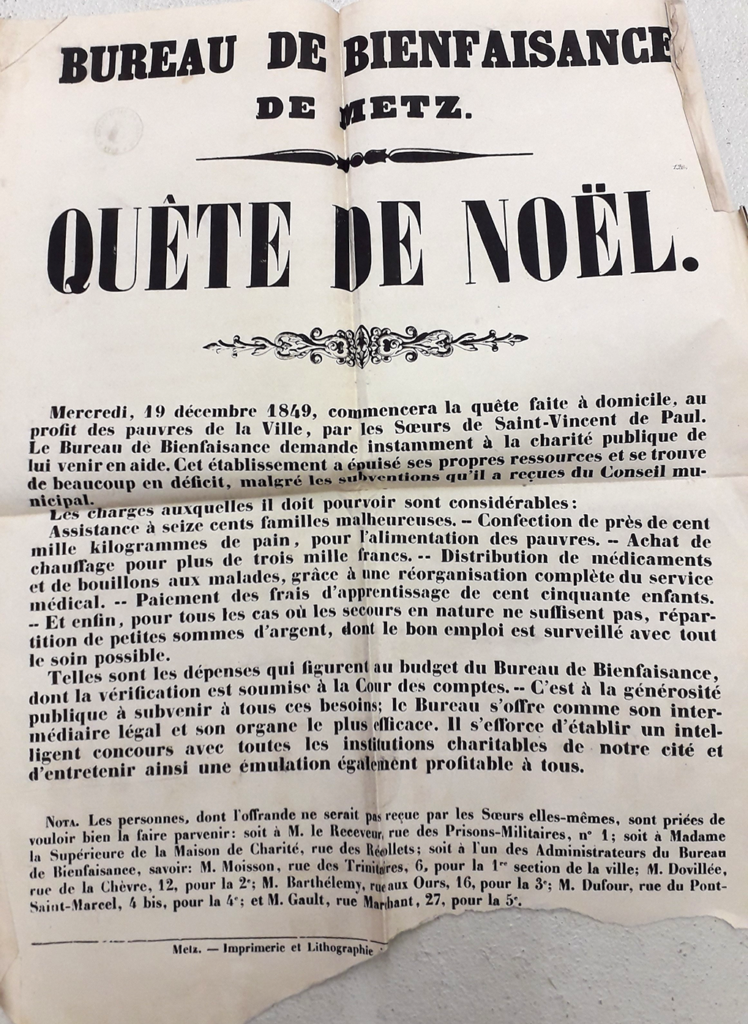

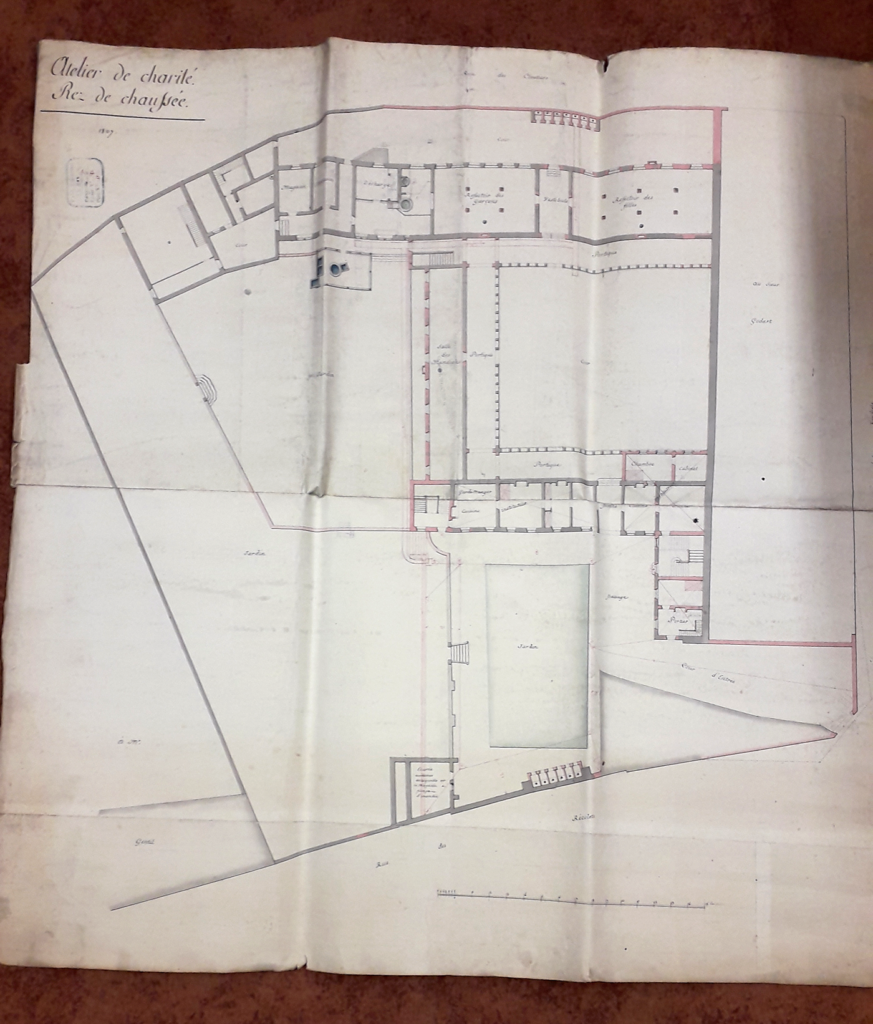

Saviez-vous quelles fonctions occupaient (entre autre) les bâtiments du cloître des Récollets

Saviez-vous quelles fonctions occupaient (entre autre) les bâtiments du cloître des Récollets

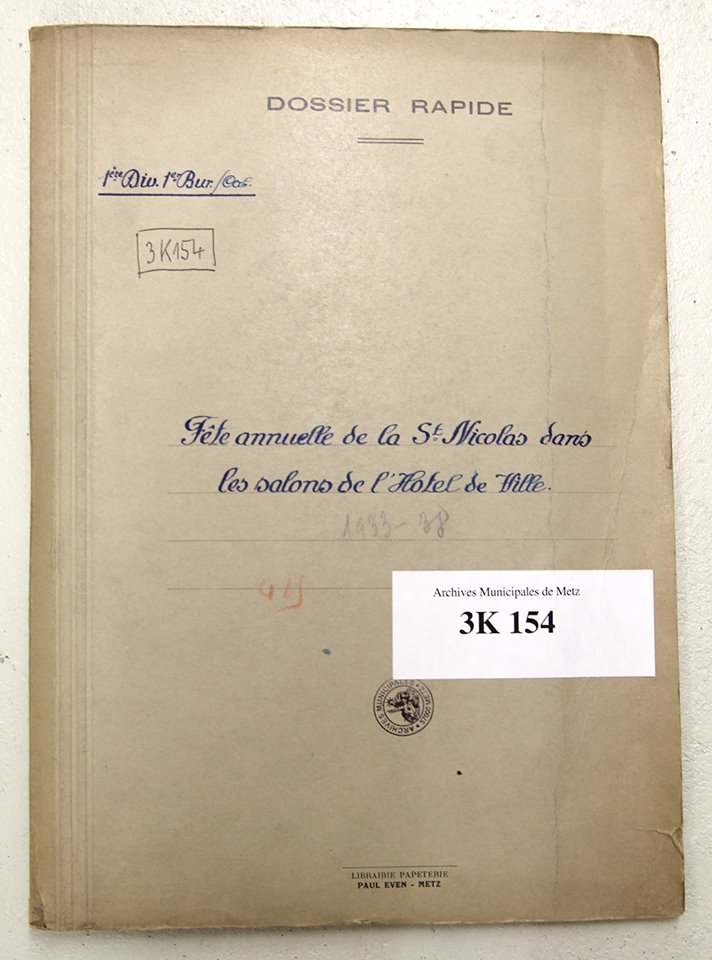

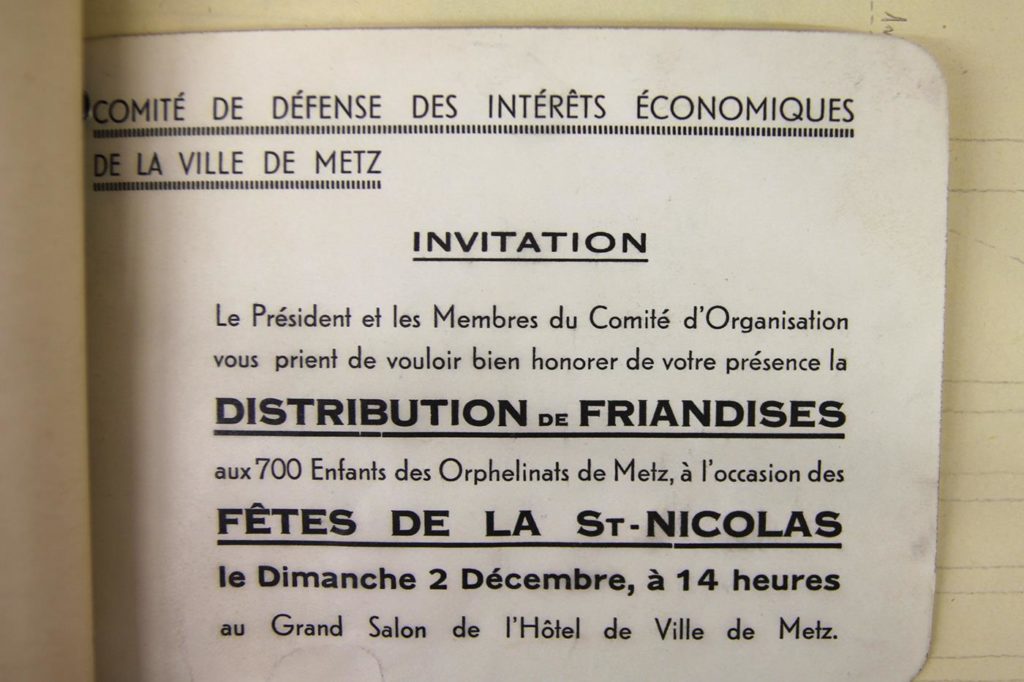

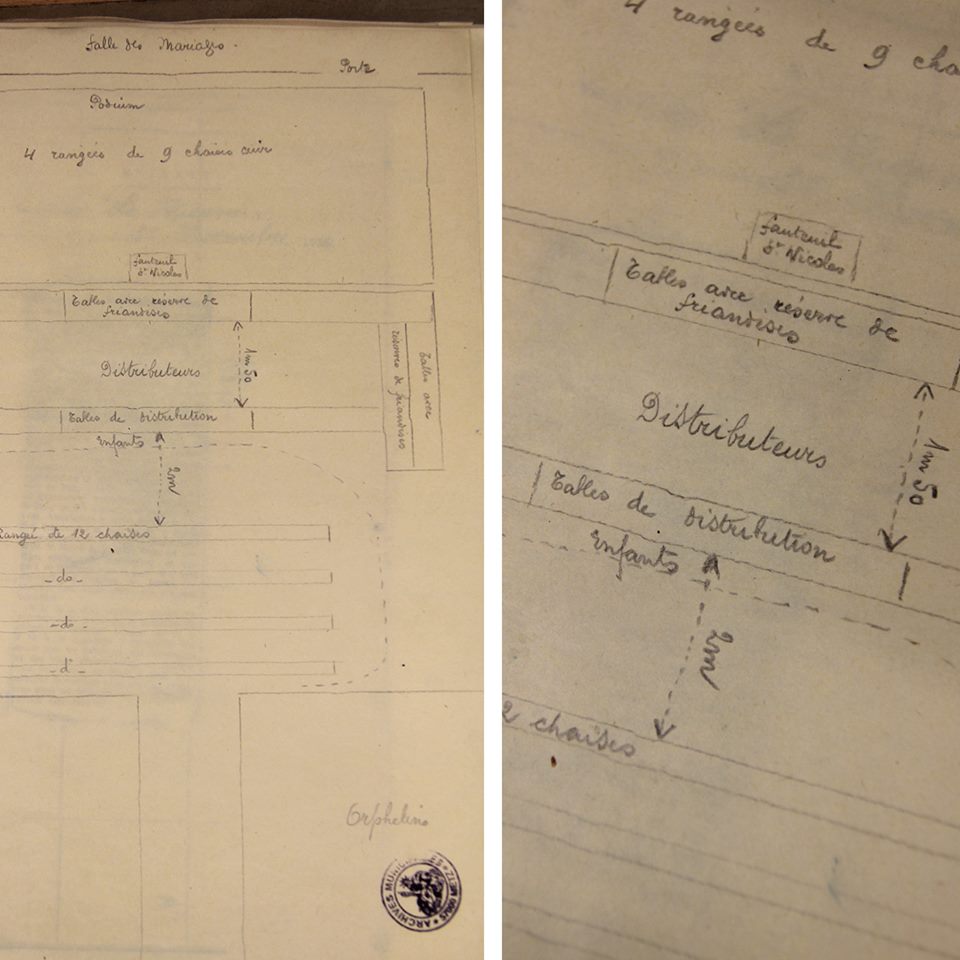

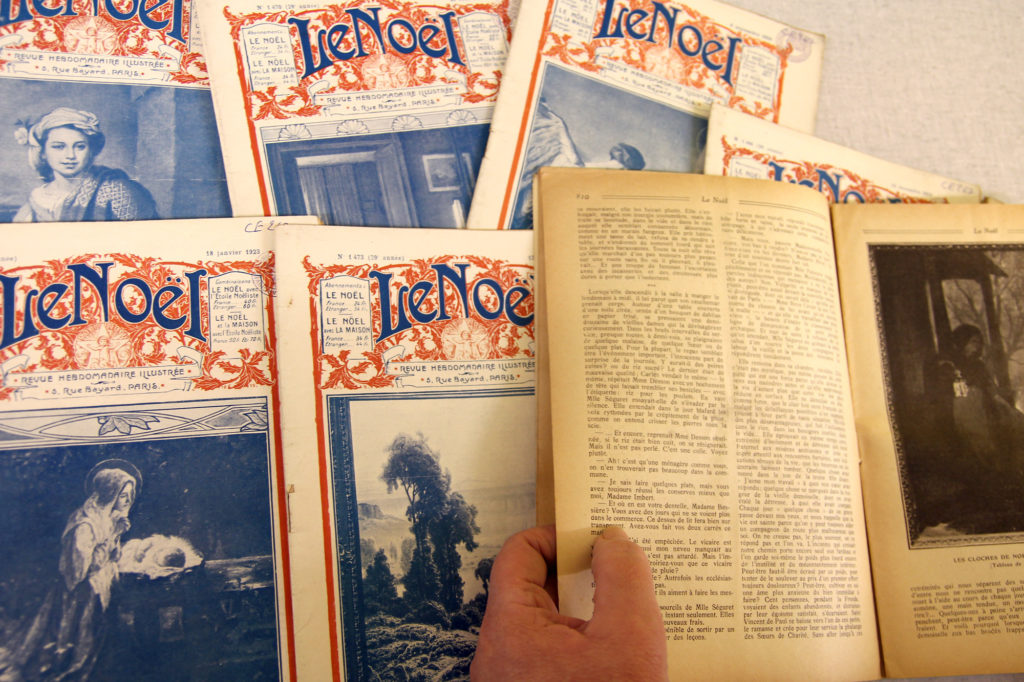

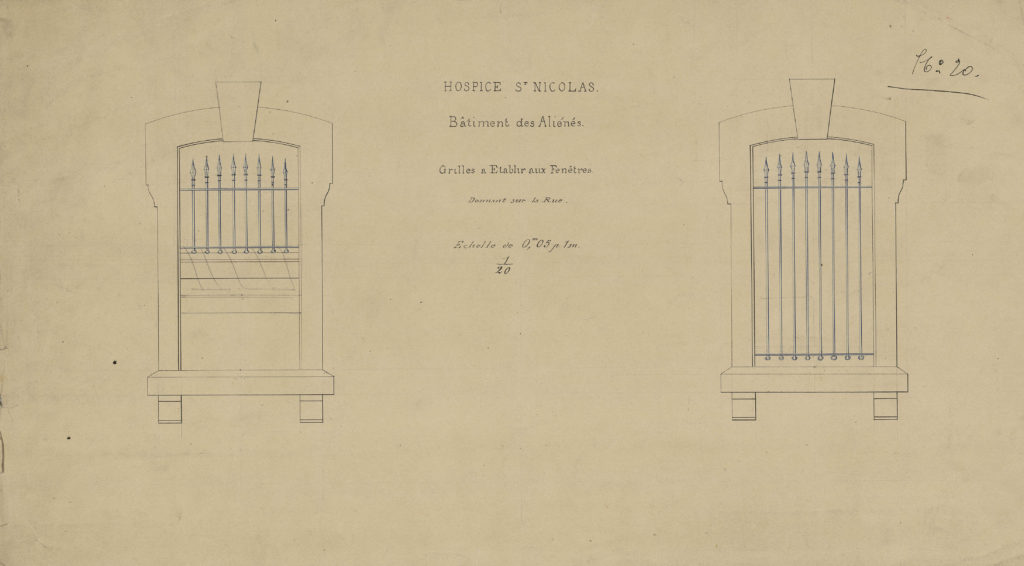

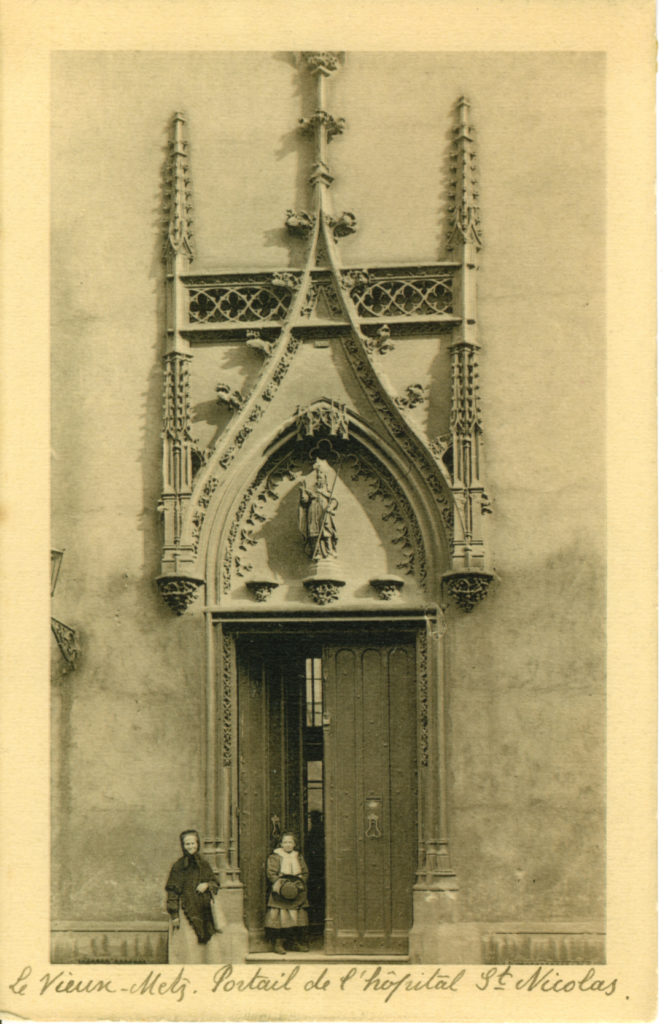

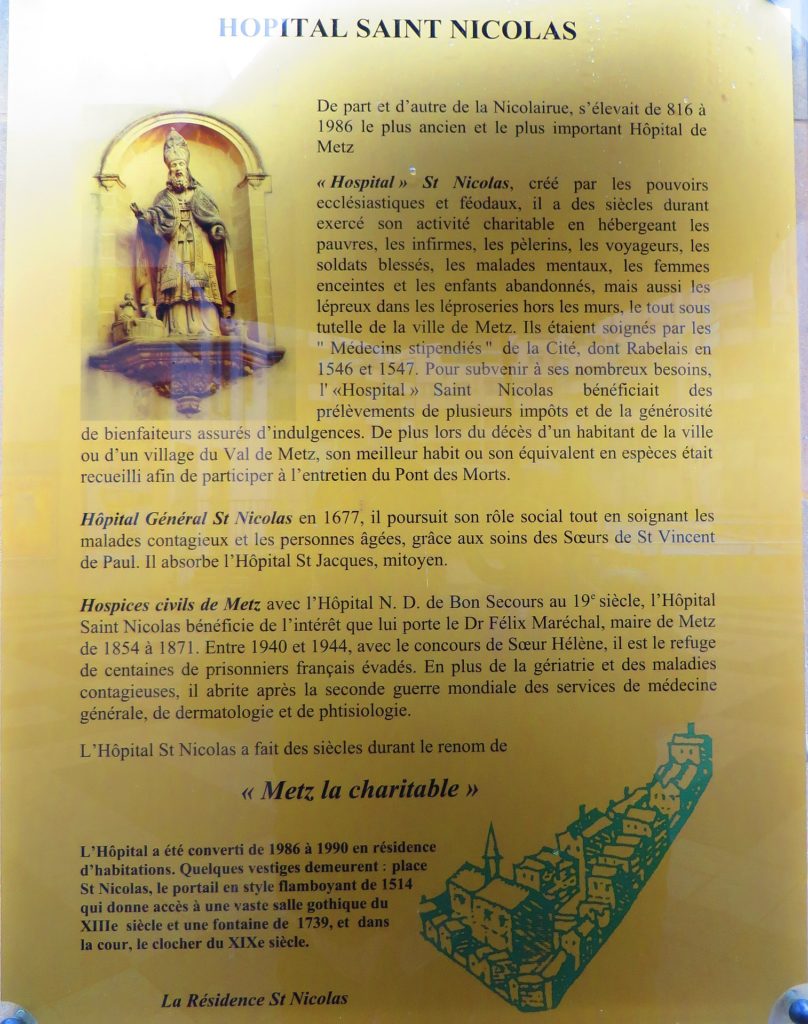

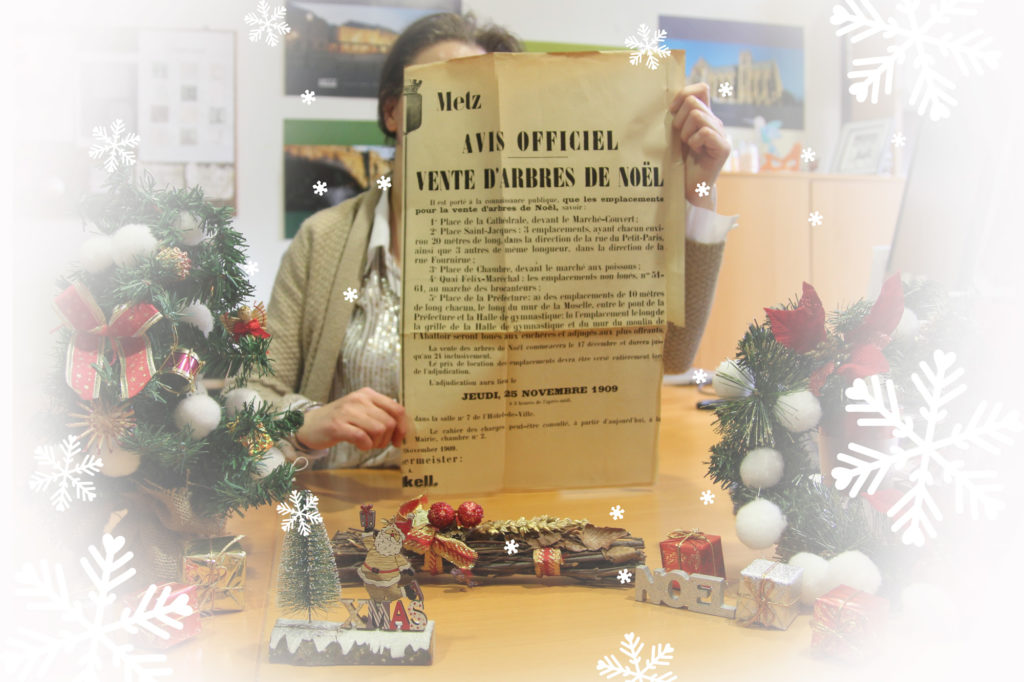

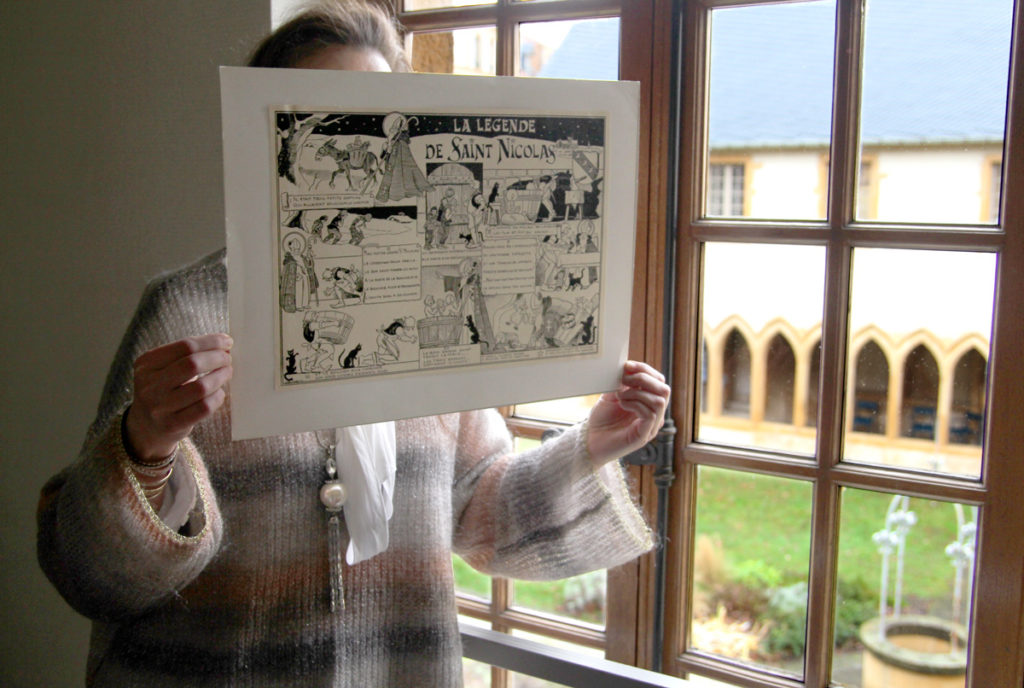

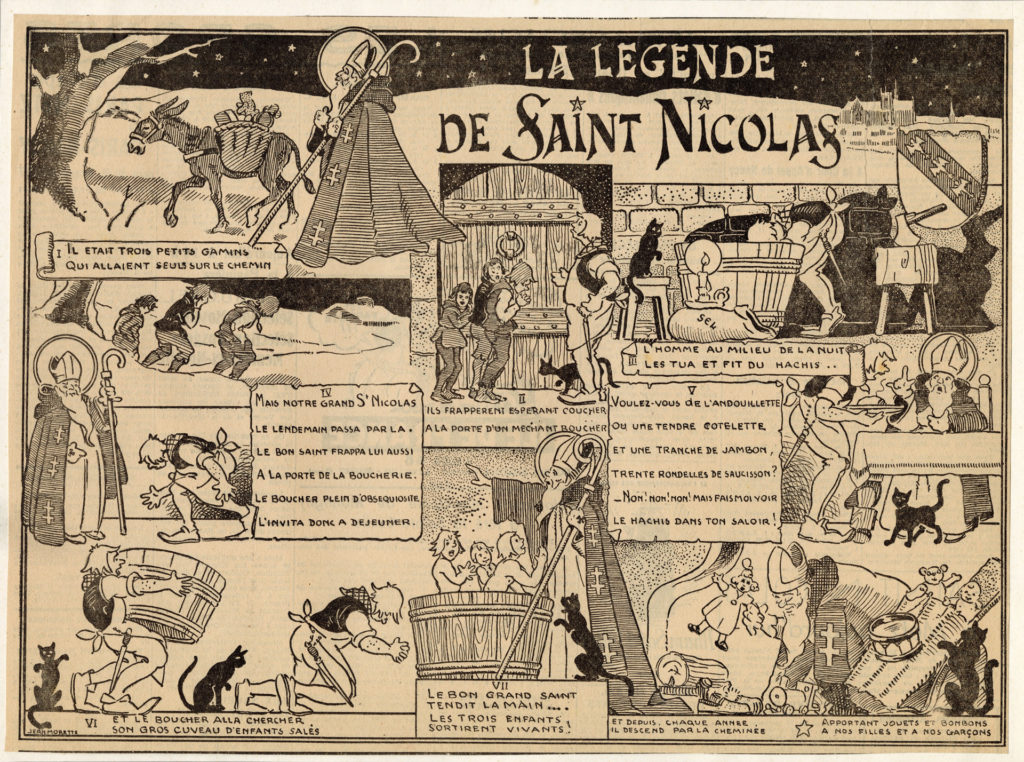

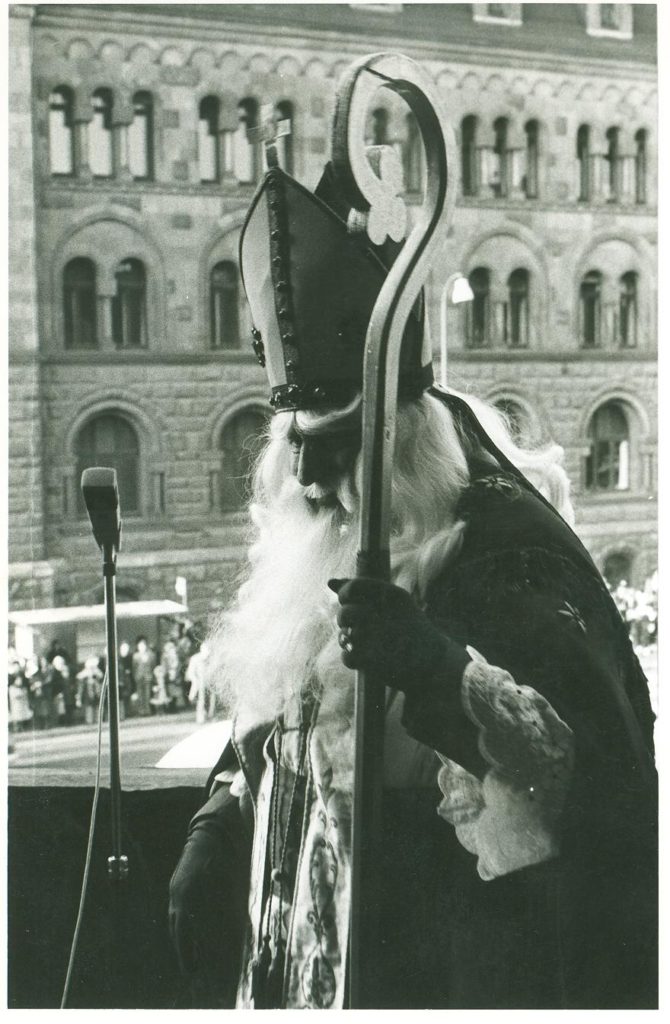

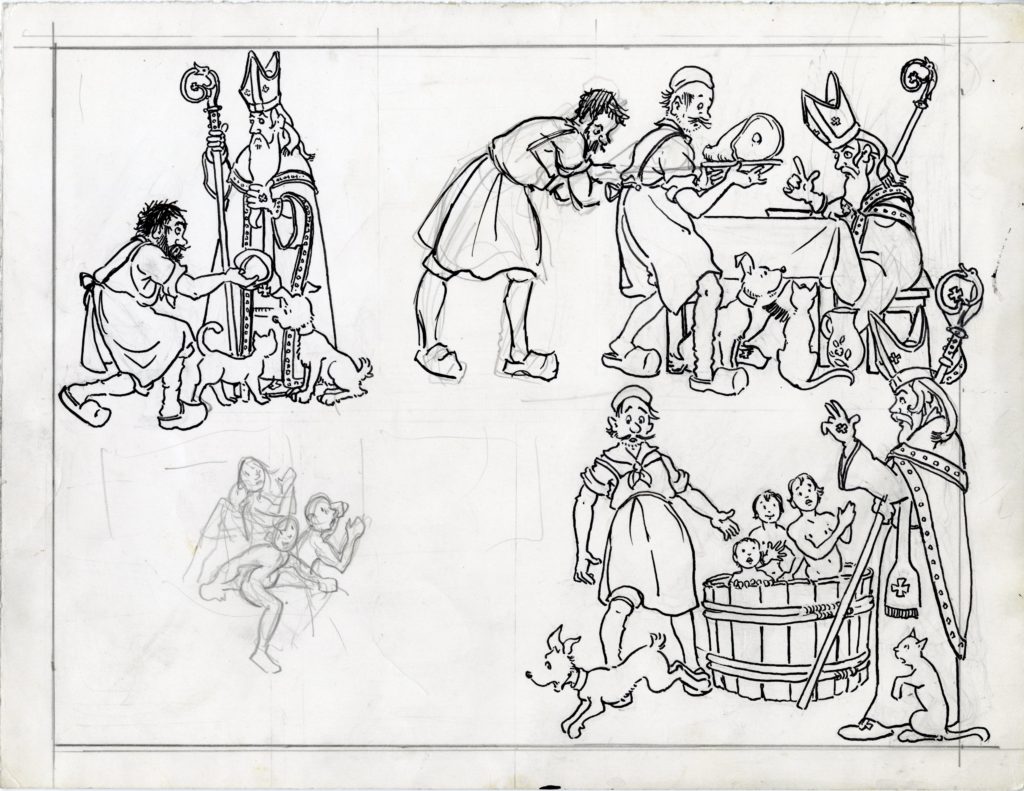

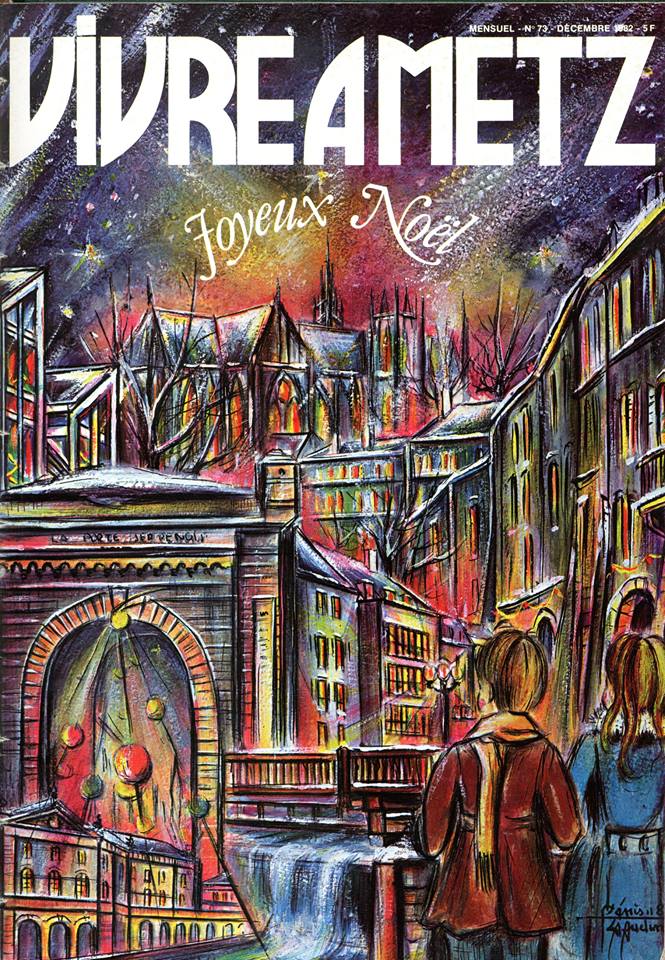

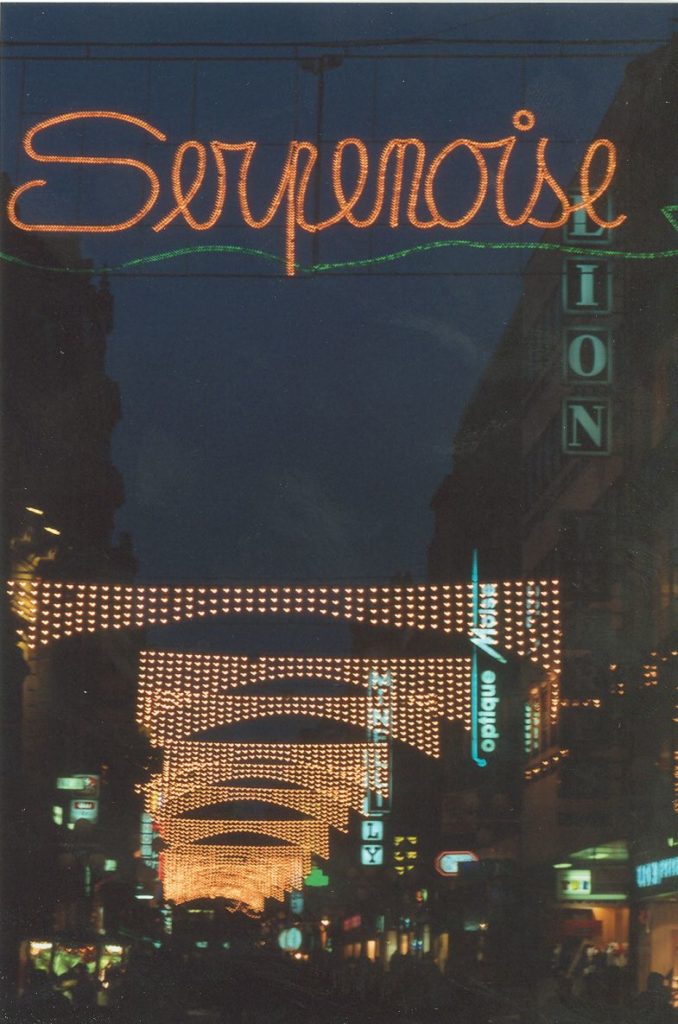

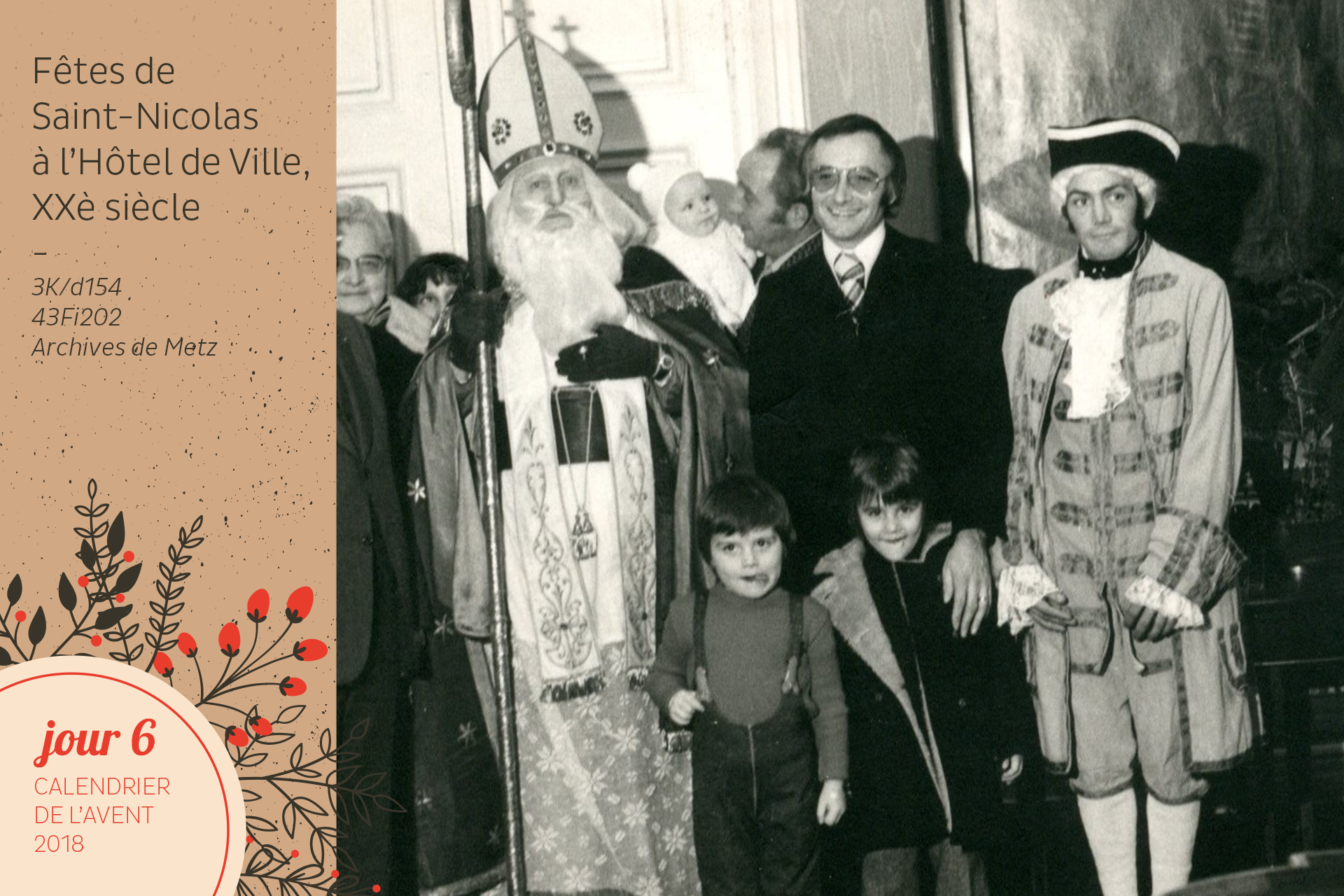

Aujourd’hui nous fêtons la Saint-Nicolas, fête originaire de notre belle région. Depuis longtemps se perpétue la tradition du cortège de Saint-Nicolas sillonnant la

Aujourd’hui nous fêtons la Saint-Nicolas, fête originaire de notre belle région. Depuis longtemps se perpétue la tradition du cortège de Saint-Nicolas sillonnant la