Le sommaire

1 Introduction

2 Au cœur de l’arène

3 De l’eau aux portes de la ville

4 Le grand cimetière de Divodurum

5 Le lieu de tous les cultes

6 Siège d’un christianisme triomphant

7 Ad basilicas le quartier des basiliques

8 Un lieu de protection et à protéger

9 Le siège de 1552

10 Les fortifications

11 La municipalité du sablon

12 Les trois guerres

13 Rattachement du sablon à Metz

14 Urbanisme et habitations

15 Edifices publics

16 Commerces, artisanat

17 Tramways

18 Démographie

19 Tissu associatif

20 Le sablon aujourd’hui

41Fi14 : 21 roll-up (180 x 0.80 cm)

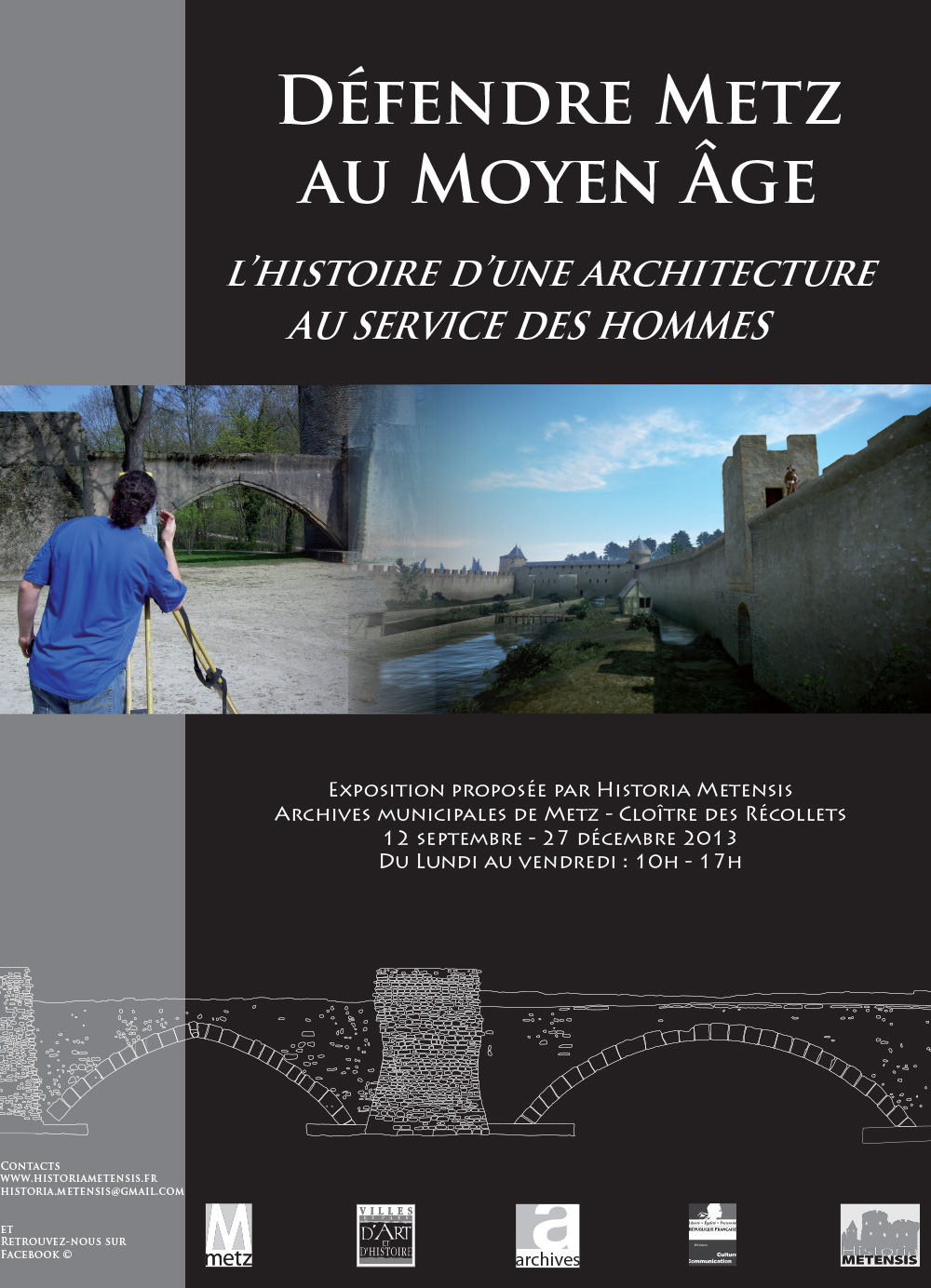

En 2011, l’association Historia Metensis entreprenait le relevé et l’étude de ce qui reste encore aujourd’hui un des derniers symboles médiévaux de Metz et de la République messine : l’enceinte fortifiée construite au début du XIIIe siècle et maintes fois modifiée jusqu’au milieu du XVIe siècle. Force était de constater que peu de travaux d’envergures avaient été entrepris depuis le XIXe siècle.

Loin d’être un ensemble figé, l’enceinte médiévale de Metz a évolué entre le début du XIIIe siècle et le milieu du XVIe siècle. Construite et entretenue par les Messins, laissant les traces des tailleurs de pierre qui en ont façonné chaque bloc, l’enceinte a également mis à l’abri la population de près de 25000 âmes d’une des cités les plus prospères de cette partie de l’Occident médiéval.

41Fi12 : 10 roll-up (180 x 0,80 cm)

La guerre franco-prussienne de 1870 a pour conséquence la chute de l’Empire Français de Napoléon III et la proclamation de l’Empire Allemand de Guillaume Ier. De plus, lors du Traité de Francfort du 10 mai 1871, six arrondissements de la Moselle et de la Meurthe ainsi que l’Alsace sont officiellement annexés à l’Empire Allemand pour former la Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine ou ‘‘Reichsland Elsass-Lothringen’’.

La ville de Metz devient donc une ville allemande avec toutes les conséquences que cela implique : germanisation, remodelage urbanistique, constructions nouvelles… et ceci jusqu’au retour de la ville à la France après la Première Guerre mondiale. Ville doublement millénaire, chargée d’histoire, Metz se trouve ainsi ‘‘métamorphosée’’. L’exposition propose de retracer de manière non exhaustive ces années d’annexion de 1871 à la déclaration de guerre d’août 1914.

41Fi12 : 10 roll-up (180 x 0,80 cm)

Le rattachement de Borny, Magny et Vallières à Metz intervient après celui de Devant-les-Ponts et Plantières-Queuleu en 1908 et du Sablon en 1914. Il devait se poursuivre avec les autres communes suburbaines (Montigny-lès-Metz, Longeville-lès-Metz, Ban-Saint-Martin, etc.) mais la Première Guerre mondiale interrompt ce mouvement.

En 1962, ces trois communes acceptent d’être rattachées à Metz, lui permettant ainsi de passer de 1 900 à 4 200 hectares, conditionnant ainsi son développement jusqu’à nos jours. Trois communes, trois personnalités, trois quartiers aux caractères encore bien marqués.

41Fi8 : 17 roll-up (180 x 0,80 cm)

Ces remparts sont les premières fortifications de Metz à succéder aux remparts romains. Construits au XIIIe siècle, ils se composent d’un mur d’enceinte de 6 km comprenant des tours et des portes.

Durant l’annexion allemande, entre 1901 et 1906, une grande partie des remparts, devenus inutiles, est démolie pour créer le boulevard bordant le centre-ville (actuellement boulevard André-Maginot, avenue Jean XXIII, avenue Foch et avenue Joffre) ainsi que le nouveau quartier impérial (Nouvelle Ville).

37Fi : 27 photographies (30 x 42 cm) et notices explicatives

L’exposition se propose de montrer, à partir de nombreux documents tirés des fonds des Archives municipales, comment on en est arrivé à cette situation.

Quelles ont été les forces engagées ? Quels problèmes dramatiques se sont posés à la population dans l’enceinte de la place et à l’armée dans les camps ? Quels rôles moral et matériel la municipalité a exercé tout au long de ces semaines d’isolement grandissant ? Comment il a fallu finalement se résoudre à capituler le 27 octobre 1870 ?

39Fi2 : 17 roll-up (180 x 0,80 cm)

A Metz, alors capitale d’une Lorraine industrielle en pleine prospérité, les années 1950 et 1960 ont été marquées par d’importants programmes de rénovation urbaine. Entre 1949 et 1965, plus de 10.000 logements sont construits ou aménagés, modifiant le paysage urbain de manière irréversible.

Face à ces destructions, à la perte de trésors architecturaux et à la défiguration d’ensembles urbains de qualité, des messins s’émeuvent et créent l’association Renaissance du Vieux Metz le 11 mars 1970.

38Fi2 : 22 roll-up (180 x 0,80 cm)

Que de chemin parcouru depuis la création de l’aqueduc romain ! Pour obtenir de l’eau potable, Metz doit la puiser dans la Moselle, grâce aux sources et aux puits. La volonté d’améliorer sa quantité et sa qualité va engendrer de nombreux systèmes d’adduction au fil des siècles.

De multiples bâtiments de la ville sont liés à l’eau : les châteaux d’eau, fontaines, lavoirs, ponts, digues… Par leur utilité publique mais également par leur embellissement : ils font (ou ont faits) partie de notre patrimoine architectural. De même les spécificités des métiers d’autrefois illustrent notre attachement à l’eau.

41Fi6 : 17 roll-up (200 x 0,84 cm)

41Fi21

• 59 panneaux 70 x 50 cm (recto/verso) des blasons des communes (ordre alphabétique)

• 2 panneaux 70 x 50 cm (recto) blasons Lorraine et Moselle

• 18 panneaux 42 x 63 cm (recto) : notices descriptives des blasons

• livret présentant le blason de chaque communeL’exposition « Au fil des blasons » met à l’honneur les 116 communes adhérentes au Syndicat Intercommunal à Vocation Touristique du Pays Messin.

41Fi21

• 59 panneaux 70 x 50 cm (recto/verso) des blasons des communes (ordre alphabétique)

• 2 panneaux 70 x 50 cm (recto) blasons Lorraine et Moselle

• 18 panneaux 42 x 63 cm (recto) : notices descriptives des blasons

• livret présentant le blason de chaque commune

Le parcours de François Mitterrand, de son engagement depuis son plus jeune âge jusqu’à ses adieux en 1996, en passant par ses années de prisonnier de guerre, ministre, premier secrétaire du parti socialiste, et président de la République.

41Fi19 : 16 roll-up (180 x 0,80 cm) et un DVD

Exposition bilingue franco-allemande. Plusieurs raisons (politiques, historiques, géographiques) sont à l’origine de ce jumelage. Les liens d’amitié se manifestent régulièrement par des échanges scolaires, sportifs et culturels.

41Fi22 : 12 panneaux (160 x 100 cm) sur polypro 3,5 mm, finition 4 œillets et 4 crochets pour fixation sur grille Caddy

À la suite du traité de Francfort (10 mai 1871), conséquence de la guerre franco-allemande, Metz et le Bezirk Lothringen (District de Lorraine) font partie de la Terre d’Empire d’Alsace Lorraine. L’empereur Guillaume 1er effectue sa première visite officielle à Metz le 6 mai 1877. Le feu d’artifice tiré en son honneur enflamme le toit de la cathédrale. Présentée sous forme de roll-up et d’une scénographie inédite, l’exposition se décompose en trois temps : le contexte historique, l’incendie et la reconstruction.

41F26bis : 10 bâches PVC d’exposition (91 x 109 cm)

contacter le musée de la Cour d’Or

41Fi21

• 59 panneaux 70 x 50 cm (recto/verso) des blasons des communes (ordre alphabétique)

• 2 panneaux 70 x 50 cm (recto) blasons Lorraine et Moselle

• 18 panneaux 42 x 63 cm (recto) : notices descriptives des blasons

• livret présentant le blason de chaque commune

Jean Morette (1911-2002), célèbre illustrateur lorrain, est reconnu pour ses multiples dessins. Il présente la Lorraine sous toutes ses facettes à travers un véritable panorama des coutumes et légendes régionales mais également des scènes de vie quotidienne. Dessinateur, aquarelliste, auteur, illustrateur, cet instituteur avait pour ambition de transmettre le savoir et d’instruire en s’amusant. Le fonds de l’artiste, conservé à la médiathèque de Jarny depuis 2007, a été transféré aux Archives municipales de Metz en octobre dernier. Aussi, le service propose une présentation d’une partie de cette collection particulière composée de documents d’archives, dessins originaux, illustrations, gravures, livres, photographies, matériel et bien plus encore.

41Fi19 : 16 roll-up (180 x 0,80 cm) et un DVD

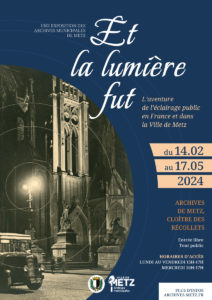

L’éclairage public, comme moyen mis en place par les autorités pour sécuriser les espaces publics et faciliter les déplacements, apparaît dans les capitales européennes dès le milieu du XVIIe siècle. C’est une pratique qui se développe à Metz, comme dans les autres grandes villes de province, à partir du XVIIIe siècle puis évolue en parallèle des innovations techniques. Cette progression de l’éclairage entraîne alors un basculement de la vie urbaine. Elle impose, de la part de la municipalité, une organisation, de nouvelles infrastructures et des dépenses importantes.