Dans ce temps particulier où nos déplacements sur le territoire français sont limités, et si nous partions pour une expédition deux siècles en arrière, à un temps où voyager en France n’était pas si simple… ?

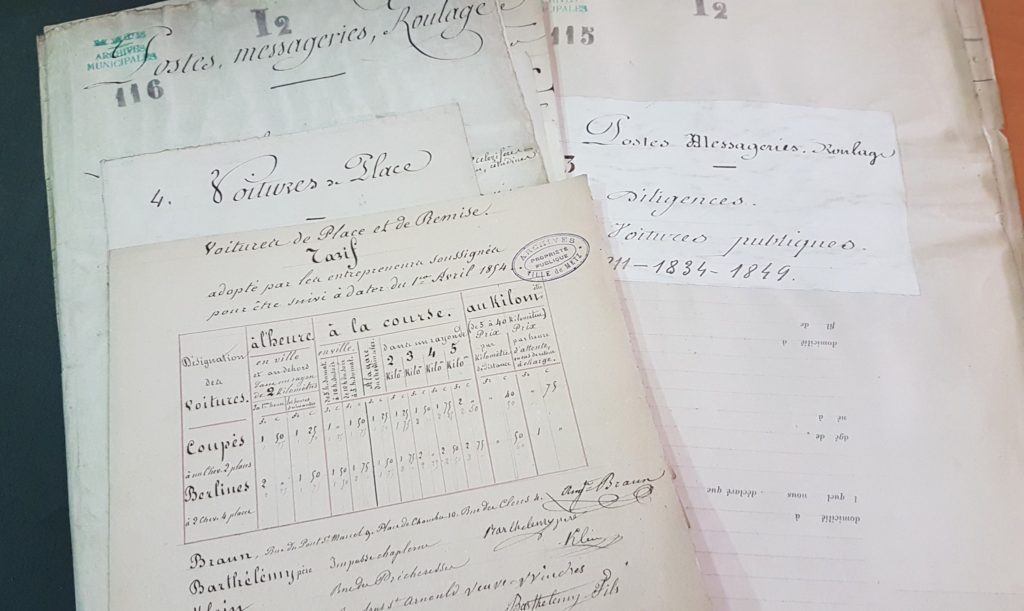

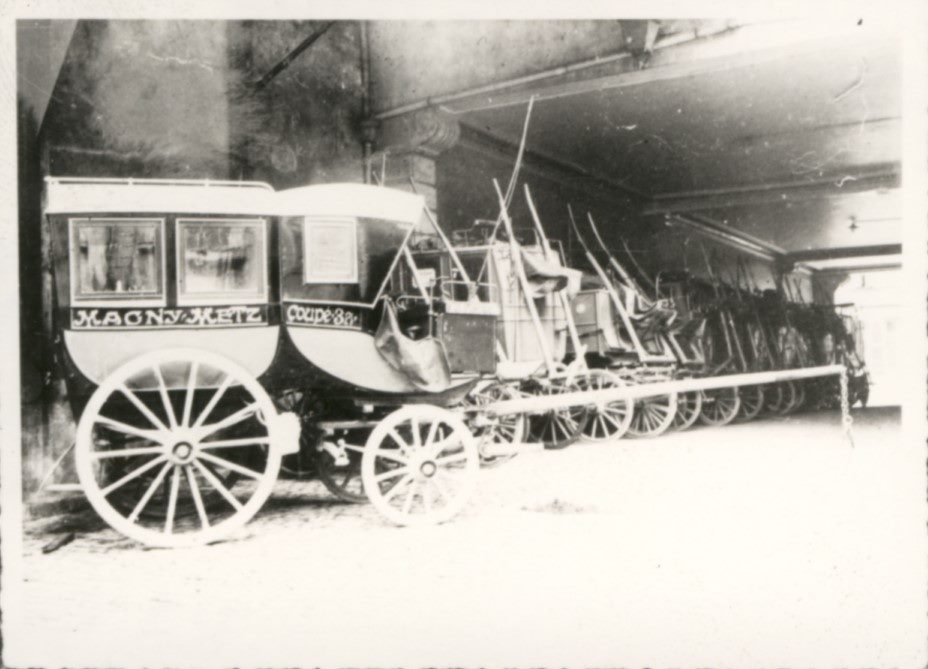

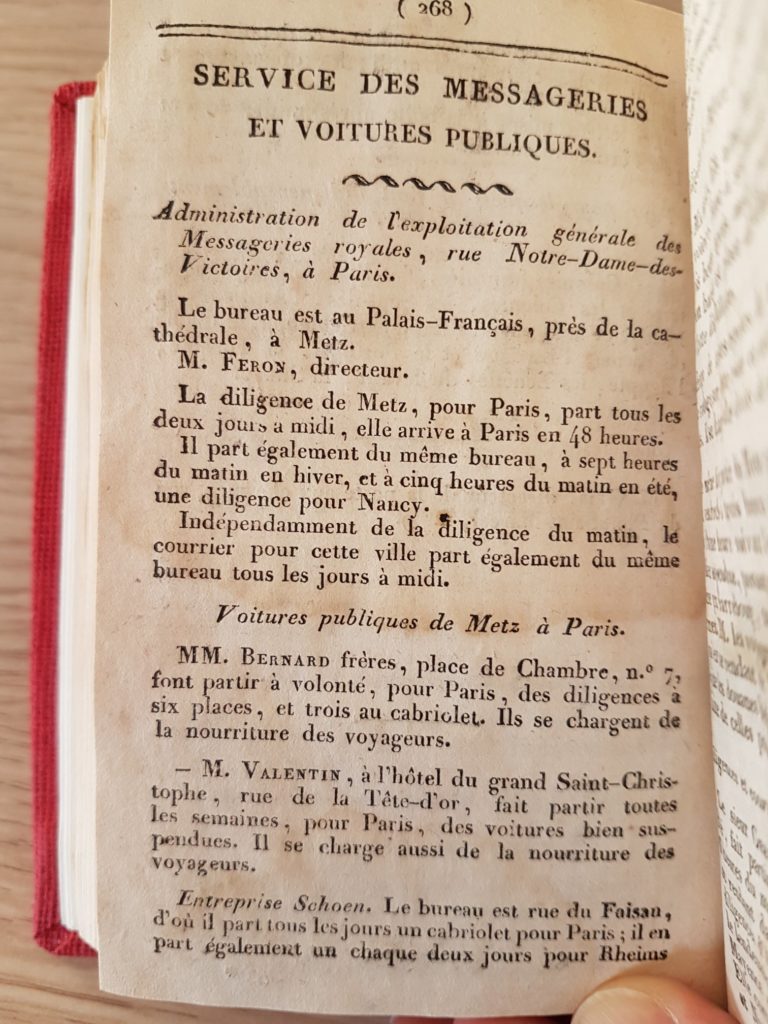

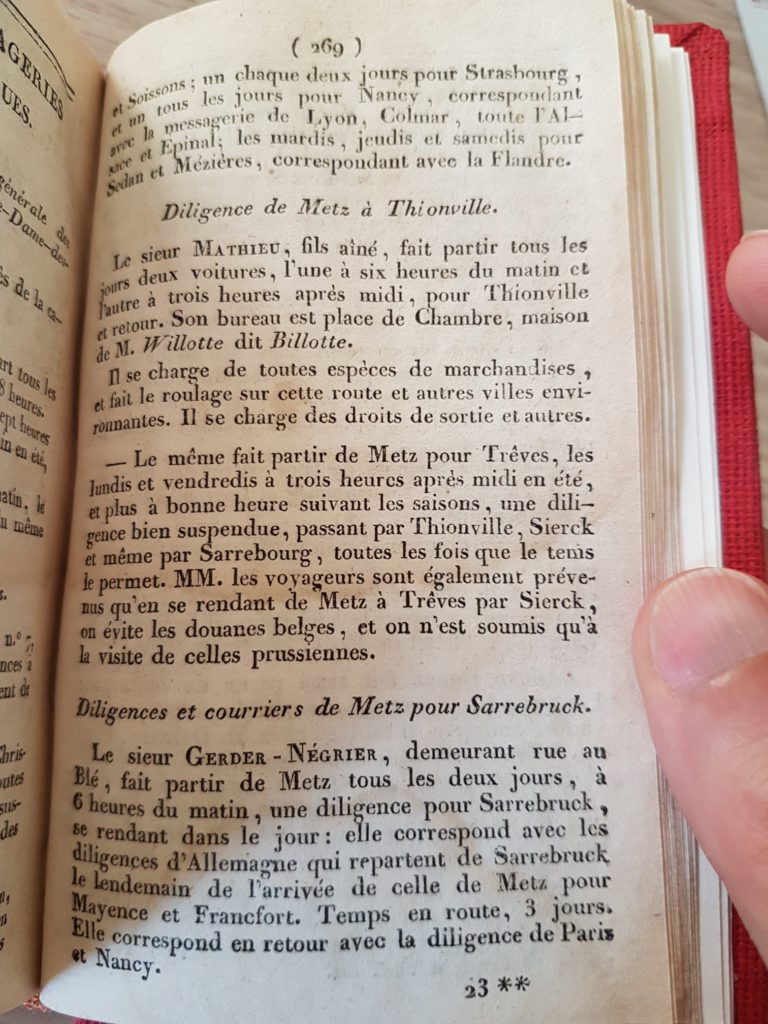

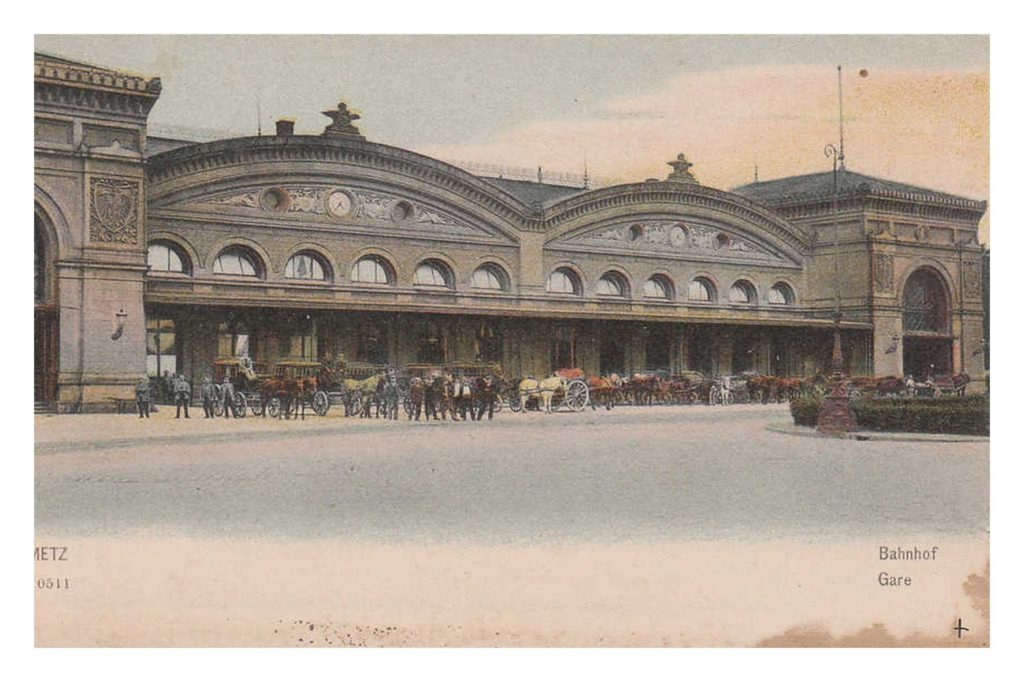

Au début du XIXème siècle, « s’il désire se rendre dans une ville, le voyageur emprunte la diligence ; pour accéder à un autre quartier ou à une commune voisine, il loue les services d’une voiture publique. En 1825, 15 entreprises de diligences et de messageries sont inscrites à la régie des contributions indirectes de Metz. Au départ de la ville, les destinations sont : Boulay, Dijon, Longwy, Luxembourg, Nancy, Paris, Pont-à-Mousson, Sarrebruck, Sarreguemines, Strasbourg et Thionville. » (1)

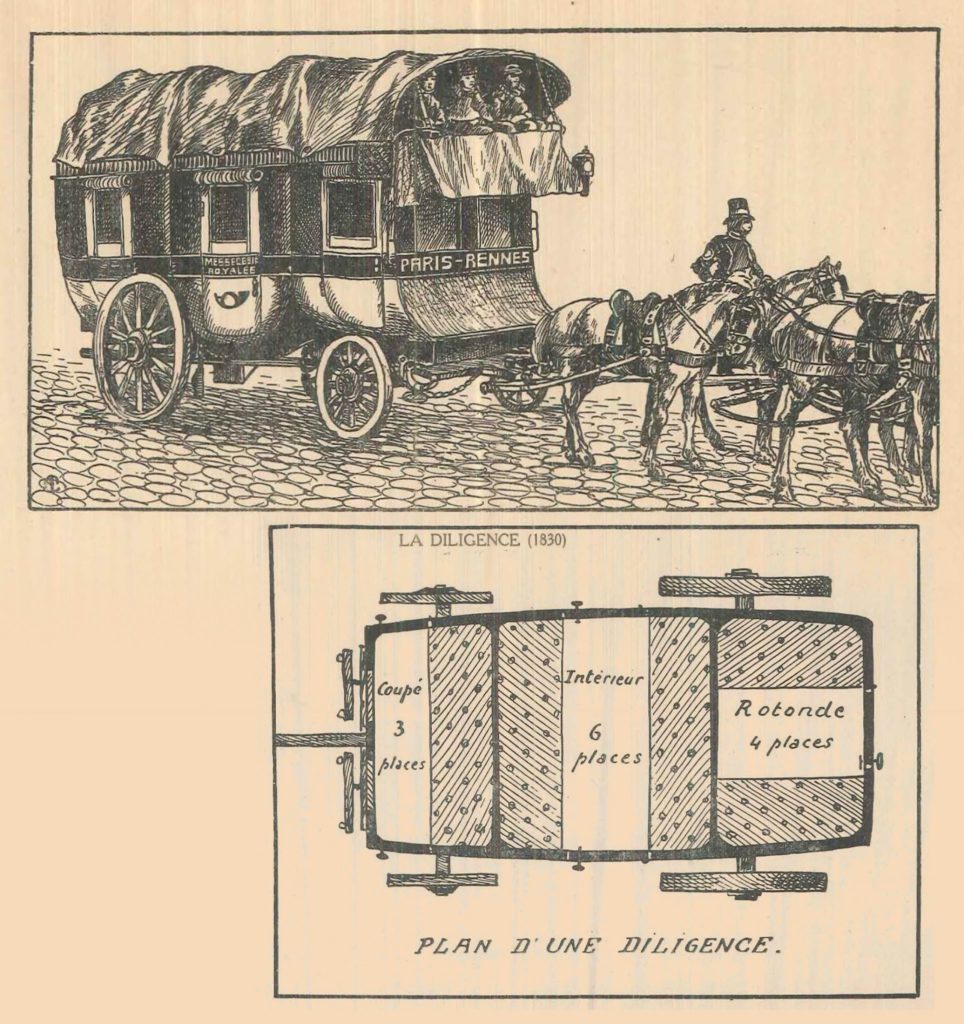

Pour se donner une petite idée des conditions de voyage en diligence : « Voiture monumentale et lourde transportant jusqu’à 16 personnes, son avancée nécessitait parfois « pour monter les côtes, de faire descendre tous les voyageurs afin de soulager l’équipage. Quand la montée était trop rude, les voyageurs étaient même priés de pousser aux roues. » « Très haute sur roues, exagérément alourdie à sa partie supérieure par les bagages, il lui arrivait de verser sur les routes pleines de trous. On sortait alors comme on pouvait et souvent en fort mauvais état. » (2) Les trajets étaient aussi parfois interrompus par des brigands rançonnant les voyageurs. La durée des déplacements imposait de dormir en route, ajoutant encore au coût du trajet qui n’était pas à la portée de tout citoyen.

L’Annuaire du Verronnais de 1820 (3) nous apprend que la compagnie des « Messageries Royales », ancienne héritière d’un monopole gouvernemental (aboli en 1790 par une loi sur la libre circulation des voyageurs) a son bureau au Palais-Français près de la cathédrale. D’autres compagnies privées proposent des formules de voyage avec repas.

En 1820, il fallait 2 jours de voyage en diligence pour rejoindre Paris. Avec l’amélioration progressive des routes, en 1823, le trajet Metz-Paris peut être couvert en 42 heures, en 1837 36 heures et enfin 30 heures en 1843. « Les messageries avaient atteint le maximum de la vitesse possible avec des chevaux et faisaient environ trois lieues à l’heure (14,48 km/h). Le 28 mars 1852, le chemin de fer de Metz à Paris ayant été livré dans toute sa longueur, les diligences dans l’impossibilité de soutenir la concurrence, ont cessé de marcher ». (4)

—–

(1) « Deux siècles de transports urbains messins » Pierre Bastien CB2088

(2) « Histoire du véhicule : diligences et malle-poste » Bibliothèque de Travail, brochure pédagogique,1933

(3) Annuaire du Verronnais pour l’an 1820

(4) « Notice historique sur les voitures publiques de Metz à Paris » Paul de Mardigny, l’Austrasie CE1, 1853