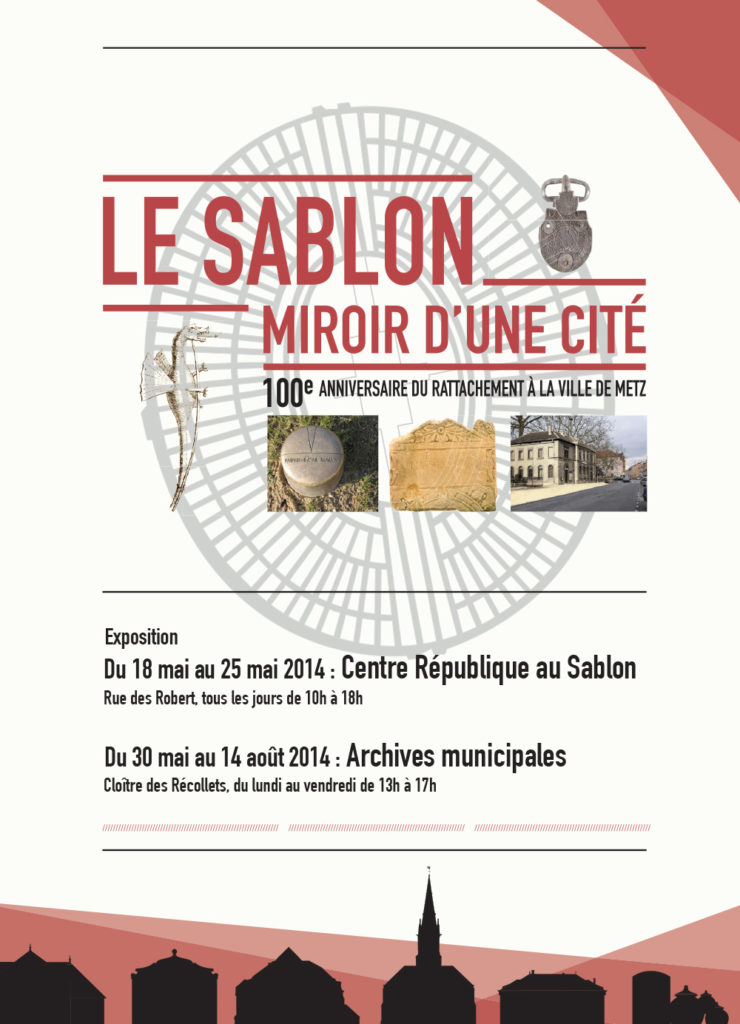

Exposition

Le Sablon, miroir d'une cité

100è anniversaire du rattachement à la ville de Metz

- Introduction

- Au coeur de l’arène

- De l’eau aux portes de la ville

- le grand cimetière de Divodurum

- Le lieu de tous les cultes

- Siège d’un christianisme triomphant

- Ad Basilicas, le quartier des basiliques

- Un lieu de protection et à protéger

- Le siège de 1552

- Les fortifications

- La municipalité du Sablon

- Les trois guerres

- Rattachement du Sablon à Metz

- Urbanisme et habitations

- Edifices publics

- Commerces, artisanat

- Tramways

- Démographie

- Tissu associatif

- Le Sablon aujourd’hui

L’histoire d’un quartier incontournable de l’histoire de Metz, un lieu majeur qui permet de comprendre les enjeux politiques, économiques et culturels de la ville depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.

Une exposition organisée par

la Société d’Histoire du Sablon, le Musée de La Cour d’Or-Metz Métropole et les Archives municipales de Metz.

→ Voir les crédits détaillés

Elle a été présentée au Centre République au Sablon du 18/05 au 25/05/2014 et aux Archives Municipales du 30/05 au 14/08/2014.

Introduction

Quand la géologie permet d'expliquer un nom

Le territoire du Sablon – qui s’étend sur la rive gauche de la Seille – est installé sur un terrain constitué de sable et de gravier. Ils recouvrent sur une épaisseur de 12 à 15 m des argiles de l’ère secondaire (période du Jurassique inférieur). Pour cette raison, dès l’époque romaine, cet espace est appelé Ad Arenas, c’est-à-dire « aux arènes ». En latin, arena signifie le sable. Le mot Sablon, toujours utilisé de nos jours, a connu une longue évolution linguistique.

Au Moyen Âge, quelques années seulement après le règne de Louis le Pieux, une charte de 880 évoque une « vigne située près de Metz dans un lieu qui s’appelait Savelonis » (in loco qui dicitur Savelonis).

En 1365, dans la chronique de Saint-Thiébault, le terme Savelon apparaît sous sa forme francisée. C’est un dérivé de Savel, un nom de lieu-dit qui désigne une terre sablonneuse. Progressivement, Savelon deviendra Sablon.

ad arenas > savelonis > savelon > sablon

Un vaste territoire

Il reste assez difficile de donner une délimitation précise à cet immense quartier. Selon les époques, il a d’ailleurs été plus ou moins étendu. Par exemple, lors du siège de Metz en 1552, il a subi de nombreuses destructions, est devenu un simple glacis défensif et a vu ses limites se restreindre de manière conséquente. Son territoire sera même coupé en deux avec l’avènement de la voie ferrée au XIXe siècle, avant qu’il ne soit gagné par la construction de la Nouvelle Ville (Neue stadt) à partir de 1890. Lorsque Divodurum était enserrée dans ses remparts – dont les états successifs ont évolué au cours des siècles – c’était une entité géographique qui avait pratiquement la même superficie que la ville intra-muros.

Aujourd’hui, on peut situer le Sablon derrière la gare de Metz, avec un prolongement vers le sud de la ville jusqu’aux portes de Magny. À l’est, la Seille constitue sa frontière naturelle, tandis qu’à l’ouest l’emprise du chemin de fer apparaît comme une limite plus ou moins flottante. Pour cette raison, le quartier Sainte-Thérèse, comme certaines rues bordant le canal de la Moselle, sont considérés, selon les époques, comme des espaces ayant appartenu au Sablon. Preuve, finalement que le Sablon fascine et qu’il possède une attraction particulière. C’est en tout cas un quartier incontournable de l’histoire de Metz, un lieu majeur qui permet de comprendre les enjeux politiques, économiques et culturels de la ville depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.

12. Les Trois Guerres

La Guerre de 18710-1871

Lors de la guerre de 1870 et de l’annexion de l’Alsace Lorraine, la commune du Sablon se trouvait à l’extérieur de l’enceinte fortifiée de Metz, soumise aux contraintes de la loi régissant les places de guerre. A compter du blocus de Metz et des tentatives de sorties, celle en direction de Peltre le 27 septembre 1870, a perturbé gravement les habitants restés sur place, car la grande majorité avait rejoint l’intérieur de la ville de Metz ou les villages environnants.

De nombreux combattants blessés des deux bords ont été soignés dans des ambulances installées sur notre territoire. Les morts au Champ d’Honneur ont été enterrés dans l’ancien cimetière situé à côté de la première église. L’exhumation et la translation des restes de guerriers de la funeste année 1870 eurent lieu le 9 août 1909 pour intégrer le nouveau cimetière à la Horgne. Plus de 3 000 personnes ont assisté à cette cérémonie impressionnante organisée conjointement par le Kriegerverein et le Souvenir Français. Depuis, les restes glorieux de 33 soldats français, 22 soldats allemands ainsi que 3 officiers français y reposent, aujourd’hui unis dans la mort, héros de courage et de dévouement.

La 1ère Guerre Mondiale

Dès la déclaration de guerre, l’école Saint Bernard, est transformée en «Feste Lazarett » (hôpital de forteresse). Il compte 211 admissions au 31 août 1914, 694 au 5 novembre et 770 au 2 décembre 1914. Il n’existe plus en 1917. Une dizaine d’habitations sont réquisitionnées pour servir d’ambulances.

De par sa situation géographique et ses installations ferroviaires, le Sablon est l’objet de nombreuses attaques aériennes. Ces dernières sont effectuées principalement par les escadrilles françaises basées dans les faubourgs de Nancy mais l’aviation anglaise participe également aux bombardements.

Le premier bombardement de nuit, un exploit à cette époque, a lieu le 17 décembre 1915. Lors de celui du 28 février 1918 un train de munitions est atteint entraînant de multiples explosions dont celle d’un réservoir à gaz. Ainsi de nombreux immeubles de l’actuelle rue Castelnau sont détruits. Le souffle est si fort que le cadran de l’horloge de la gare de Metz tombe.

La Seconde Guerre Mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale les Sablonnais vivent douloureusement cette nouvelle annexion. Adhésions forcées à la Volksgemeinschaft (communauté du peuple allemand), les essais d’embrigadement au Parti National Socialiste (NSDAP) et ses nombreuses associations. Le drame des Malgré–Nous, les évasions vers la France Libre, les expulsions, les déportations… Mais ce sont les bombardements de toutes origines qui marquent durablement la mémoire collective.

Dès la « drôle de guerre » (septembre 1939 – mai 1940), des canons allemands à longue portée touchent périodiquement le quartier. Au début de l’Occupation, des moyens sont mis en oeuvre pour organiser la Luftschutz (défense passive). A compter de l’été 1942 commencent les survols par des forteresses volantes américaines semant la terreur dans les villes proches : Sarrebruck, Ludwigshafen, Mayence. Nombreux sont les cheminots et postiers du Sablon qui s’y rendent de par leur profession.

En 1944, les alertes sont quotidiennes, le terrain d’aviation de Frescaty est visé à plusieurs reprises. Puis ce sera le tour de la gare de triage du Sablon, le dépôt de locomotives, les ateliers du Chemin de Fer de Montigny. Les bombardiers américains, à 6 000 mètres d’altitude interviennent à plusieurs reprises : le 1er mai vers 6 heures du soir et le 25 mai à 9 heures du matin.

Les chasseurs-bombardiers anglais attaquent dans la nuit du 28 au 29 juin les ponts de la route de Magny (avenue André Malraux). Avant la libération en automne 1944, l’artillerie américaine prend le « haut du Sablon » comme cible. Des centaines de victimes civiles et militaires sont à déplorer.

15. Édifices publics

Au moment de son rattachement à Metz, le Sablon est organisé autour d’édifices publics qui composent sa « colonne vertébrale ». En voici les principaux.

Mairie - École

détruite en 1945

place Saint-Livier

La Mairie - École

École du Graoully

construite en 1904

École du Graoully

Caserne des Pompiers

La Caserne des Pompiers

École du Graoully

construite en 1904